エアコンを16度に設定しても、なぜか消えないイヤ〜なカビ臭…。毎年夏になると感じるこの不快なニオイ、実はエアコン内部にひそむ「カビ」が原因なんです。冷房を強くすれば解決すると思いがちですが、それは大きな間違い!本記事では、エアコンのカビ臭の正体から、16度冷房の意外な落とし穴、自分でできる掃除術、プロのクリーニングとの違い、そしてカビを防ぐ正しい使い方まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、もうエアコンの臭いに悩まされることはありません!

エアコンのカビ臭はなぜ発生するのか?

カビ臭の正体とは?

エアコンから出てくるイヤなニオイ、その正体の多くは「カビ」が原因です。カビは目に見えない微生物で、湿気とホコリを好む性質があります。エアコン内部は空気中の水分が結露して湿度が高くなりやすく、さらにホコリもたまりやすいため、カビにとってはまさに理想的な環境なんです。このカビが繁殖すると、空気と一緒に胞子やカビ臭の成分が部屋にまき散らされてしまいます。

とくに夏の冷房時は、室内の湿気を取り除くためにエアコン内部で大量の結露が発生します。この水分が残ったままだと、スイッチを切ったあとでもカビがどんどん繁殖してしまいます。そして次にエアコンをつけたとき、「ツンとした」「カビっぽい」独特のニオイとして感じられるのです。これは健康にも良くありません。アレルギーや気管支のトラブルの原因になることもあるので、放置は禁物です。

エアコンのニオイが気になりだしたら、それは「カビがいるよ!」というサインです。早めの対処が、快適な空気環境を守る第一歩になります。

エアコン内部のどこにカビが潜んでいるのか?

エアコンの中でカビがよく繁殖する場所は、主に3か所あります。

1つ目は「フィルター」。空気中のホコリやゴミを集める部分で、ここに湿気が加わるとすぐにカビが発生します。見た目はキレイでも、実は細かなカビがびっしり…なんてことも。

2つ目は「熱交換器(エバポレーター)」です。ここは空気を冷やす重要なパーツで、冷房時には多くの結露が発生します。水分がたまって乾きにくく、非常にカビが生えやすいのです。

3つ目は「送風ファン」。ここは部屋に風を送る羽根がある部分ですが、湿気とホコリが溜まりやすく、カビが最も広がりやすい場所でもあります。ファンにカビが生えると、風で胞子が部屋中に撒き散らされてしまいます。

これらの場所は、普段の掃除ではなかなか手が届かない部分も多く、知らないうちにカビの温床になっていることが少なくありません。

湿度とカビの密接な関係

カビの最大の好物は「湿気」です。湿度が60%を超えると、カビは活発に活動を始め、70〜80%になると一気に繁殖スピードが上がります。日本の夏は高温多湿なので、カビにとって最高の環境が整ってしまうのです。

エアコン内部では、冷たい空気を作るために空気中の水分を取り除いていますが、その水分は内部に結露としてたまります。結露した水がしっかり排水されずに残っていたり、エアコンを止めた後にすぐに湿気がこもってしまうと、カビは大喜びで増殖してしまうのです。

特にエアコンを使っていない時期でも、室内の湿度が高ければ、内部のカビはじわじわと繁殖していきます。つまり、「使っていない=安全」ではないんです。湿度管理はカビ対策の基本中の基本といえます。

長期間使っていないエアコンの危険性

春や秋などの季節の変わり目、しばらくエアコンを使っていない時期があると思います。でも、この「使っていない期間」こそがカビにとって絶好の繁殖タイミングなんです。

エアコン内部にたまった湿気やホコリは、電源がオフの間にどんどんカビを増やしていきます。とくに梅雨時期や高湿度の季節は要注意。通気が悪く、空気が滞った状態は、カビにとっては最高の住処です。

いざ夏になってスイッチを入れたら、「うわ、なんか臭う!」となるのは、まさにこの長期間放置によるカビの仕業。知らずにそのまま使ってしまうと、カビの胞子が部屋中に広がってしまい、健康にも影響が出てしまいます。

定期的に送風運転をするなど、エアコン内部の湿気を飛ばすことが、こうした事態を防ぐポイントになります。

フィルター掃除だけでは不十分な理由

エアコンのフィルター掃除はとても大切ですが、それだけではカビ臭を完全に防ぐことはできません。なぜなら、カビはフィルターよりも奥の「内部」にまで入り込んでいるからです。

フィルターは空気中のホコリをキャッチする役割をしていますが、そのホコリが結露水と混ざって、内部の熱交換器やファンに流れ込んでしまうと、そこでもカビが繁殖してしまいます。

さらに、掃除しているつもりでも、実は洗い残しがあったり、水分を十分に乾かさないまま装着してしまうと、それが逆にカビの原因になってしまうこともあります。

つまり、カビ対策には「見えるところ」と「見えないところ」の両方をしっかりケアする必要があるのです。エアコン内部までしっかりと掃除・乾燥させることが、ニオイ対策においても最も効果的です。

エアコンを16度設定にしてもカビ臭が消えないワケ

16度冷房の仕組みとは?

「エアコンを16度に設定したらカビ臭が消える」という話を聞いたことはありませんか?これは「冷気でカビを凍らせて死滅させる」といった誤解が元になっている都市伝説のようなものです。

実際のところ、家庭用エアコンの冷房機能は、部屋の空気を冷やすために熱交換器を使って冷気を作り出すもので、冷凍庫のように内部を0度以下にするわけではありません。設定温度が16度であっても、エアコン内部の温度はそこまで極端に低くなることはなく、カビを凍らせたり殺菌するほどの効果は期待できないのです。

また、冷房を強くすればするほど、エアコン内部には結露が発生しやすくなり、逆に湿気がたまりやすくなります。つまり、「16度に設定しても臭いが取れない」のは当然の結果であり、それどころかカビの繁殖環境を助長することにもなりかねないのです。

エアコンのカビ臭対策には、冷やすよりも「乾かす」ことが大切。冷房だけで臭いがなくなることはありませんので、根本的な清掃や予防対策を取ることが大事です。

一時的に臭いが減るのはなぜ?

実際に16度設定でエアコンを動かすと、「あれ、臭いがちょっと減った?」と感じることがあります。これは一時的にニオイが「ごまかされている」状態で、根本的な解決にはなっていません。

冷房を強くすると、エアコンの送風が強まり、部屋の空気も早く冷えます。そのときに臭い物質が空気に拡散して感じにくくなったり、冷たい空気で嗅覚が鈍くなったように感じたりするのです。しかし、これは一時的な現象で、エアコンを切ったあとにまた臭いが戻ってくることがほとんどです。

また、臭いが軽減したように感じたからといってそのまま放置してしまうと、カビはどんどん成長し、最終的にはフィルターやファンだけでなく、ドレンパンや熱交換器にまで広がってしまいます。

つまり、16度で臭いが消えたと思っても、それは「臭いを感じにくくなっただけ」であって、問題は解決していないということ。しっかり掃除をしてカビの元を断つ必要があります。

冷やすだけではカビは死なない

「冷やせばカビは死ぬ」と思っている方も多いのですが、これは大きな間違いです。カビは冷気に弱いわけではありません。むしろ、低温でもある程度の湿度があれば生き残る力を持っています。

たとえば、冷蔵庫の中でもカビは生えることがありますよね。これは、低温ではあっても湿度が保たれているため、カビが生存できるからです。エアコン内部も同じように、16度に設定しても湿気がある限り、カビは元気に生き続けます。

また、冷房運転をすればするほどエアコンの内部には結露が発生します。これはカビにとっては「水分補給」のようなもので、逆に繁殖を助けてしまう可能性があります。冷気によるカビの殺菌効果はほとんどなく、冷やすだけではカビ対策にはならないのです。

本気でカビ臭を解消したいなら、冷却ではなく「除湿」と「乾燥」がキーワード。冷房だけに頼らず、送風運転や除湿機能をうまく組み合わせていくことが重要です。

結露が逆にカビの原因になることも

冷房運転時に発生する結露水は、カビの繁殖にとって大きな原因のひとつです。エアコン内部で空気を冷やすと、空気中の水分が冷たい金属部分(熱交換器)に触れて水滴になります。これが「結露」です。

結露水は本来、ドレンホースを通って外へ排出される仕組みになっていますが、ホースが詰まっていたり、内部の構造が汚れていると水がたまってしまいます。このたまった水が乾かないまま残っていると、そこにホコリや汚れが混ざってカビがどんどん繁殖してしまうのです。

また、結露が発生するたびに内部が濡れる状態が続くと、カビが生えやすい「常に湿った場所」ができてしまいます。とくに、電源をオフにした後は、湿気が内部にこもってカビの成長を加速させてしまうことも。

結露を防ぐためには、冷房使用後に送風運転を数十分行うなどして、内部をしっかり乾かす習慣をつけることが効果的です。

冷房使用中にできるカビ予防策とは?

冷房を使いながらも、できる限りカビを予防する方法はいくつかあります。まずおすすめなのは「送風運転」と「タイマーの活用」です。冷房を使ったあと、30分ほど送風運転をすることで、エアコン内部の水分を乾燥させることができます。これにより、結露水をしっかり蒸発させ、カビの繁殖を防ぐことができます。

次に大切なのは「湿度管理」。室内の湿度が高すぎると、エアコン内部の湿度も上がり、カビが発生しやすくなります。湿度計を設置し、60%以下を目安に保つと良いでしょう。除湿機と併用するのもおすすめです。

また、定期的なフィルター掃除も欠かせません。2週間に1回はフィルターを掃除し、ホコリがたまらないようにすることで、カビの温床を減らすことができます。

最後に、部屋の換気も重要。エアコンばかり使っていると空気が循環せず、カビの胞子が室内に充満してしまいます。窓を開けたり、換気扇を活用して空気を入れ替えることで、カビ臭の拡散を防ぐことができます。

効果的なカビ臭対策!自分でできる掃除方法

フィルターの正しい掃除方法

エアコンのカビ臭対策の第一歩は、何と言っても「フィルター掃除」です。これは自分でできる簡単な作業ですが、やり方を間違えると効果が半減してしまいます。

まず、電源を切り、エアコンの前面カバーを開けてフィルターを取り外します。このとき、ホコリが舞い上がることがあるので、マスクをするのがおすすめです。取り外したフィルターは、掃除機でホコリを吸い取ったあと、ぬるま湯で優しく水洗いします。中性洗剤を薄めて使うと、皮脂汚れなどもしっかり落ちます。

洗い終わったあとは、必ず陰干しで完全に乾かしてから元に戻しましょう。濡れたまま戻すと、かえってカビを増やす原因になります。また、掃除の頻度は「2週間に1回」が目安。梅雨や夏場は特に湿度が高くなるため、週1回でも良いくらいです。

フィルターが清潔になると、空気の流れがスムーズになり、電気代の節約にもつながります。臭いも軽減されるため、快適な空間づくりの基本となる作業です。

エアコン内部の掃除手順

フィルター掃除だけではカビ臭を完全に取り除くことはできません。エアコン内部、とくに熱交換器や送風ファンなどにカビが潜んでいるため、内部の掃除も重要です。

まず、安全のために電源プラグを抜きましょう。その後、エアコンの吹き出し口から内部をのぞくと、ファンや金属製のフィン(熱交換器)が見えます。ここに市販のエアコン用クリーナーを吹きかけていきます。

熱交換器には専用の泡スプレータイプが便利で、泡が汚れを浮かせて自然に流してくれます。ただし、必ず「家庭用壁掛けエアコン対応」の製品を使い、説明書をよく読みましょう。送風ファンにカビが見える場合は、綿棒や歯ブラシを使って優しくこすり取り、カビ取り剤を吹きかけて拭き取ると効果的です。

掃除後は、しばらく送風モードで乾燥運転をするのを忘れずに。これにより内部の湿気が飛び、再びカビが生えるのを防げます。内部の掃除は月に1回を目安にするのが理想です。

市販のカビ対策スプレーの選び方

エアコン用のカビ対策スプレーはたくさんありますが、選び方を間違えると効果が薄れたり、エアコンに悪影響を及ぼすこともあります。ポイントは、「エアコン内部対応」と明記されていること、そして「除菌・防カビ効果」があるかどうかです。

まずチェックしたいのが成分。アルコール系や塩化ベンザルコニウムなどの除菌成分が含まれているスプレーは、カビの原因菌をしっかり退治できます。また、泡状になって出るタイプは、熱交換器の細かい隙間にも入り込んで汚れを浮かせやすいのでおすすめです。

逆に注意が必要なのは、「芳香タイプ」のスプレー。ニオイをごまかす効果はありますが、カビの元を取るわけではありません。香りが強すぎるものは、逆に不快に感じることもあるので避けましょう。

さらに、防カビコートができるタイプのスプレーなら、掃除後に噴霧するだけでしばらくカビの再発を防いでくれます。スプレーは定期的に使用し、シーズンごとのメンテナンスに取り入れるのが理想です。

ドレンホースのつまりを解消する方法

ドレンホースとは、エアコン内部で発生した結露水を外に排出するための細いパイプのこと。このホースがつまってしまうと、水が逆流してエアコン内部が常に湿った状態になり、カビの温床となってしまいます。

つまりを解消するには、まずホースの先端(屋外側)をチェックします。そこにホコリや虫の死骸などが詰まっていることがあります。指で軽く押し出すか、水を流してみましょう。それでも流れない場合は、「ドレンホースクリーナー」という専用のポンプを使うと効果的です。

ポンプの吸盤部分をホースの先に当てて、シュポシュポと数回吸引すると、中のつまりが取り除かれます。意外と大量の汚れや水が出てくることもあります。

ドレンホースの掃除は年に1回以上、できれば冷房シーズン前に行うのがおすすめです。ホースのつまりが原因で水漏れや臭いが発生することもあるので、予防としても非常に有効なメンテナンスといえます。

エアコン使用後にやるべき換気のコツ

冷房を使ったあとに部屋の空気がこもってしまうと、カビ臭が部屋全体に染み込んでしまうことがあります。だからこそ、使用後の「換気」がとても大切です。

まず、エアコンを停止する前に、30分ほど送風モードに切り替えることで、エアコン内部の湿気をしっかり飛ばすことができます。これにより、結露水が蒸発し、カビの発生を防ぐ効果があります。

さらに、エアコンを止めたあとは、窓を開けて部屋全体を換気しましょう。とくにカビ臭が気になるときは、対角線上の窓を開ける「対流換気」をすると、空気の流れができて効率的です。

また、換気扇やサーキュレーターを使うとさらに効果的。天井付近にたまった暖かく湿った空気を動かして外に逃がすことで、部屋全体の湿度も下げることができます。

「掃除をしたのに臭いが残る…」という場合は、掃除後の換気を忘れていることが原因かもしれません。使用後のひと手間で、快適な空気を長く保てます。

プロのクリーニングはここが違う!徹底比較

プロが使う道具と技術

エアコンの内部を徹底的にキレイにしたい場合、やはりプロに依頼するのが最も確実な方法です。プロのクリーニング業者が使う道具や技術は、家庭用とはまったく違うレベルにあります。

たとえば、プロはエアコンを部分的に分解し、内部の細かなパーツまでアクセスできるようにします。これは専用の工具と経験が必要で、素人が無理に真似すると故障の原因になります。

さらに、高圧洗浄機を使って熱交換器や送風ファン、ドレンパンの中までしっかり洗浄します。家庭用スプレーでは届かない奥のカビや汚れまで、水圧の力で一気に洗い流すことができるのです。また、使用する洗剤もプロ用の強力な除菌・抗菌剤が多く、安全かつ効果的にカビを除去します。

作業中は養生シートを使って水や汚れが周囲に飛び散らないようにし、エアコンや部屋を保護する工夫も徹底しています。仕上げには乾燥運転までして、カビが再び繁殖しないようケアしてくれます。

このように、プロの技術は「徹底的に内部を洗浄して再発を防ぐ」ために最適化されており、自分で掃除するのとは比べものにならない効果があります。

内部まで徹底的に洗浄する理由

エアコンの嫌な臭いの原因は、ほとんどが内部のカビやホコリによるものです。そのため、外から見える部分だけでなく、「内部まで徹底的に洗浄する」ことが必要不可欠です。

プロによるエアコンクリーニングでは、フィルターや吹き出し口だけでなく、送風ファン、熱交換器、ドレンパンなど、普段手が届かない場所を丁寧に洗浄します。特に送風ファンはカビの温床になりやすく、ここに汚れが残っていると、どれだけ他の部分を掃除してもすぐに臭いが戻ってきます。

ドレンパンは結露水がたまる部分で、ここが汚れていると雑菌が繁殖し、排水ホースまで詰まってしまうことも。これを放置すると水漏れや内部腐食の原因になり、エアコン本体の寿命も縮めることになります。

プロはこれらのパーツをひとつひとつ丁寧に分解・洗浄し、目視で汚れを確認しながら作業を行います。最終的には乾燥と抗菌処理を行い、カビの再発を防止。臭いの元を根本から取り除くことができるため、使用後の快適さがまるで違います。

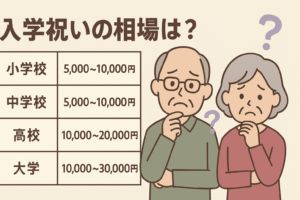

料金相場とサービス内容の比較

プロのエアコンクリーニングは、「高い」というイメージがあるかもしれませんが、費用に見合った価値があります。ここでは一般的な料金相場と、サービス内容について比較してみましょう。

| サービス内容 | 料金相場(壁掛けタイプ) | 備考 |

|---|---|---|

| 基本クリーニング | 8,000〜12,000円 | フィルター、熱交換器、送風ファンの洗浄 |

| お掃除機能付き | 13,000〜20,000円 | 構造が複雑で作業時間が長くなるため |

| 抗菌・防カビコート | +2,000〜3,000円 | オプション対応が多い |

| ドレンパン分解洗浄 | +3,000〜5,000円 | 臭いが強い場合におすすめ |

| 室外機クリーニング | +2,000〜5,000円 | 効率アップや寿命延長効果もあり |

このように、選ぶサービス内容によって料金が変動しますが、「基本クリーニング+抗菌コート」であれば約1万円前後が相場です。年に1〜2回の投資と考えれば、健康面や電気代の節約にもつながるため、十分に元が取れるといえます。

DIYとの効果の違いを検証

自分で掃除する「DIY」と、プロに依頼するクリーニング。どちらにもメリットはありますが、効果の違いは歴然です。

まずDIYは、費用がかからず手軽にできるのが魅力です。特にフィルターや吹き出し口の掃除は簡単にできるので、こまめなメンテナンスとしては最適です。しかし、奥の部分にあるカビやドレンパンの汚れは、家庭用の道具では完全に取り除くのが難しく、「見えない部分に臭いの原因が残ってしまう」ことが多くあります。

一方プロは、専用の洗剤や高圧洗浄機を使って内部を徹底洗浄できるため、臭いやカビの再発を大幅に減らすことができます。また、自分では気づかない不具合や部品の劣化を発見してくれることもあり、トラブル予防にもつながります。

つまり、DIYは「日常のお手入れ」、プロは「本格的なリセット」という住み分けが理想です。普段は自分で掃除しつつ、年1回はプロに頼んで徹底的にキレイにするというサイクルが最も効果的です。

こんな時はすぐにプロへ依頼すべき!

エアコンのニオイが強く、何度掃除してもすぐに戻ってくる。そんなときは迷わずプロに依頼するタイミングです。以下のような症状がある場合、内部に深刻な汚れやカビが広がっている可能性があります。

- スイッチを入れた瞬間、カビ臭や酸っぱい臭いがする

- 黒いホコリやカビのようなものが吹き出し口に見える

- 水漏れが起きている

- 送風が弱くなり、冷えにくい

- アレルギーや咳が出るようになった

これらの症状は、表面の掃除ではどうにもならないケースが多く、内部の分解洗浄が必要になります。とくに小さな子どもや高齢者がいる家庭では、健康への影響を考えて早めの対応が大切です。

また、長期間使っていなかったエアコンを再び使用する前にも、プロのチェックを受けておくと安心です。安全で快適な空気環境を守るためにも、こうしたタイミングではプロの力を活用しましょう。

こんな時はすぐにプロへ依頼すべき!

エアコンのカビ臭がなかなか取れない…。自分で何度掃除してもすぐに戻ってくる…。そんなときは、無理せずプロに任せるのが一番です。

とくに臭いが強い場合や、内部のカビが目に見えている場合は、すでにエアコン内部の奥深くまで汚れが広がっている可能性が高く、自分での掃除には限界があります。

エアコンの嫌な臭い、プロなら徹底分解洗浄で一発解決!

日頃の予防が大事とはいえ、限界を感じたらプロに任せましょう。

専門のハウスクリーニング業者なら、エアコン内部を分解し、普段手が届かない奥の奥まで徹底洗浄してくれます。

そこでおすすめなのが、

全国1,400店舗以上を展開する、**業界No.1のハウスクリーニング専門店【おそうじ本舗】**です!

「名前は聞いたことあるかも?」という方も多いかもしれませんが、実はおそうじ本舗でダントツ人気のサービスが“エアコンクリーニング”。

プロならではの専用機材と高い技術力で、カビ臭の元となる汚れや菌をしっかり撃退!

仕上げには、おそうじ本舗オリジナルの防カビコートで、キレイな状態を長持ちさせてくれます。

エアコンだけじゃない!家中まるごとおまかせできる!

さらに嬉しいのは、エアコンだけでなく、こんなお掃除もまとめて依頼できちゃうこと:

- 浴室・トイレ・キッチンなどの水回り

- 換気扇・洗濯機・フローリングなどの日常の気になる場所

- ベランダや家の外回りなど、普段掃除が大変な場所まで

**「家まるごとキレイにしたい!」**という方にはぴったりのサービスです。

季節の変わり目こそ、プロ掃除のチャンス!

エアコンを本格的に使い始める前のこのタイミングは、まさにプロにおまかせする絶好のチャンス!

カビ臭の心配をなくして、クリーンで快適な空気の中で毎日を過ごすために、

この機会に【おそうじ本舗】のエアコンクリーニングをぜひチェックしてみてください👇

カビを根本から防ぐエアコンの使い方と習慣

冷房・除湿・送風の正しい使い分け

エアコンには「冷房」「除湿(ドライ)」「送風」という3つの運転モードがあります。これらを正しく使い分けることが、カビを防ぐうえでとても重要です。

「冷房」は室内の温度を下げるモードですが、結露が発生しやすく、湿気がたまりやすいため、冷房の使いすぎは逆にカビの原因になります。冷房を使用した後は、必ず「送風」に切り替えて、内部をしっかり乾かすことが大切です。

「除湿」は湿度を下げるために効果的なモードで、梅雨時など湿気が多い日に重宝します。特に「再熱除湿」機能があるエアコンでは、部屋が冷えすぎず快適な環境を保ちつつ湿度を下げることができ、カビ予防には最適です。

「送風」は冷暖房なしで空気を循環させるモードで、カビ対策に非常に有効です。冷房使用後に30分〜1時間ほど送風をかけるだけで、内部の水分が飛び、カビの発生を大きく防ぐことができます。

このように、季節や天候、使う時間帯に応じてモードを使い分けることで、快適さとカビ対策の両方を実現できます。

季節の変わり目にするべきこと

エアコンを長持ちさせ、カビを予防するには「季節の変わり目のメンテナンス」が非常に大切です。特に冷房から暖房へ、あるいはエアコンをしばらく使わない時期の切り替わりにやるべきことがあります。

まず、冷房シーズンの終わりには、エアコン内部にたまった湿気を飛ばすために、最低でも30分は送風運転を行いましょう。これだけでカビの繁殖リスクが大幅に下がります。さらに、フィルターや吹き出し口を掃除し、ホコリや汚れをしっかり取り除いておくことも大切です。

また、春や秋など使用頻度が少ない季節でも、月に1回は10分程度の送風運転を行うと、内部の湿気がこもらず、カビの発生を抑えることができます。特に梅雨の前後には、カビが活発になるため、このタイミングで一度プロのクリーニングを依頼するのも効果的です。

季節の節目をメンテナンスタイミングと決めて習慣化することで、結果的にエアコンの寿命が延び、電気代の節約にもつながります。

電源オフ前の送風運転のすすめ

エアコンの使用を終える前に「送風運転」を行うことは、もっとも手軽で効果的なカビ対策のひとつです。特に冷房や除湿モードを使用した後は、内部に結露水が残っているため、そのまま電源を切ると、湿気がこもってカビが繁殖しやすくなります。

送風モードは、エアコン内部に風を送り込むことで、結露した水分を乾燥させる効果があります。目安としては、冷房停止後に30分〜1時間程度の送風運転がおすすめです。タイマー機能があるエアコンであれば、自動的に送風運転を入れるように設定しておくと便利です。

最近のエアコンには、自動で内部乾燥を行ってくれる「内部クリーン機能」が搭載されているモデルもあります。この機能を活用することで、ユーザーが意識しなくても自然とカビ予防ができる仕組みになっています。

日々の使用の中で、「切る前に送風」を習慣化するだけで、驚くほどニオイやカビの発生率が減ります。手間が少なく、効果は抜群ですので、ぜひ取り入れてみてください。

定期的な点検とメンテナンスの重要性

エアコンも機械ですので、定期的な点検とメンテナンスが必要です。見た目はキレイでも、内部にはカビやホコリが溜まっていたり、部品の劣化が進んでいることもあります。

とくにエアコンを長年使用している場合、ファンモーターやセンサー、基盤などの部品にトラブルが発生することもあります。こうした異常は、異音や臭い、冷えが悪いなどの症状として現れることが多いため、早めに気づくことが大切です。

一般的には、年に1回はプロによるクリーニングや点検を受けるのが理想的です。特に家庭用エアコンは、ホコリや湿気が溜まりやすく、カビの温床になりやすいため、見えない部分まで定期的にチェックしておくことで、トラブルを未然に防げます。

また、自分でもできる月1回のフィルター掃除や、ドレンホースのチェックなどを習慣化することで、プロのメンテナンスとの相乗効果が生まれ、エアコンの性能を長く保つことができます。

室内の湿度管理でカビを予防!

最後に忘れてはならないのが「室内の湿度管理」です。どれだけエアコンを掃除しても、部屋の湿度が高ければ、すぐに内部に結露ができてカビが繁殖してしまいます。

湿度の目安としては、40〜60%が理想です。これを超えるとカビが活発に活動し始めます。湿度計を設置して常にチェックするようにすると、目に見えないリスクにも気づきやすくなります。

除湿機やサーキュレーターを併用するのもおすすめです。特に梅雨時や夏の夜間は湿気がこもりやすく、エアコンと除湿機のダブル使いで室内環境を整えると効果的です。また、家具の裏やクローゼットの中など、空気がこもりやすい場所にも注意が必要です。

さらに、窓の開け閉めや、浴室・キッチンの換気扇を定期的に使うことで、家全体の湿度を下げることもできます。室内全体の湿度が適正に保たれていれば、エアコン内部の湿気も減り、カビが生えにくくなります。

日々の湿度管理が、カビ臭ゼロの快適な暮らしへの近道です。

まとめ

エアコンのカビ臭は、ただのニオイの問題ではなく、カビの胞子による健康被害や電気代のムダにもつながる見過ごせないトラブルです。

とくに「16度にしても臭いが消えない」という現象には明確な原因があり、冷やすだけではカビは死なないどころか、逆に増殖を助けてしまうという事実は驚きだったのではないでしょうか。

この記事では、カビ臭の原因や冷房の落とし穴、自分でできる掃除方法、プロとの違い、そして日常的な予防習慣まで、幅広くご紹介しました。

そして何よりも、カビ臭がひどい、掃除しても臭いが戻る、そんなときは迷わずプロに頼るのがベストな選択です。

特におすすめしたいのが、

業界最大級の店舗数と実績を誇る「おそうじ本舗」。

エアコン内部の分解洗浄はもちろん、防カビ仕上げまでプロが徹底対応。

忙しくて掃除が行き届かない方や、小さなお子様・高齢者がいるご家庭にも安心しておすすめできます。

「一度キレイにしてもらってからは、エアコンの臭いが気にならなくなった」

そんな声も多数寄せられている今、大切なのは**“今すぐ行動すること”**です。

あなたのエアコン、カビ臭を放っておいていませんか?

今日からすっきり快適な空気で、毎日をもっと気持ちよく過ごしましょう!

\ プロの技術でエアコンのカビ臭とサヨナラしませんか?/