「2階なのにこんなにジメジメするのはなぜ?」

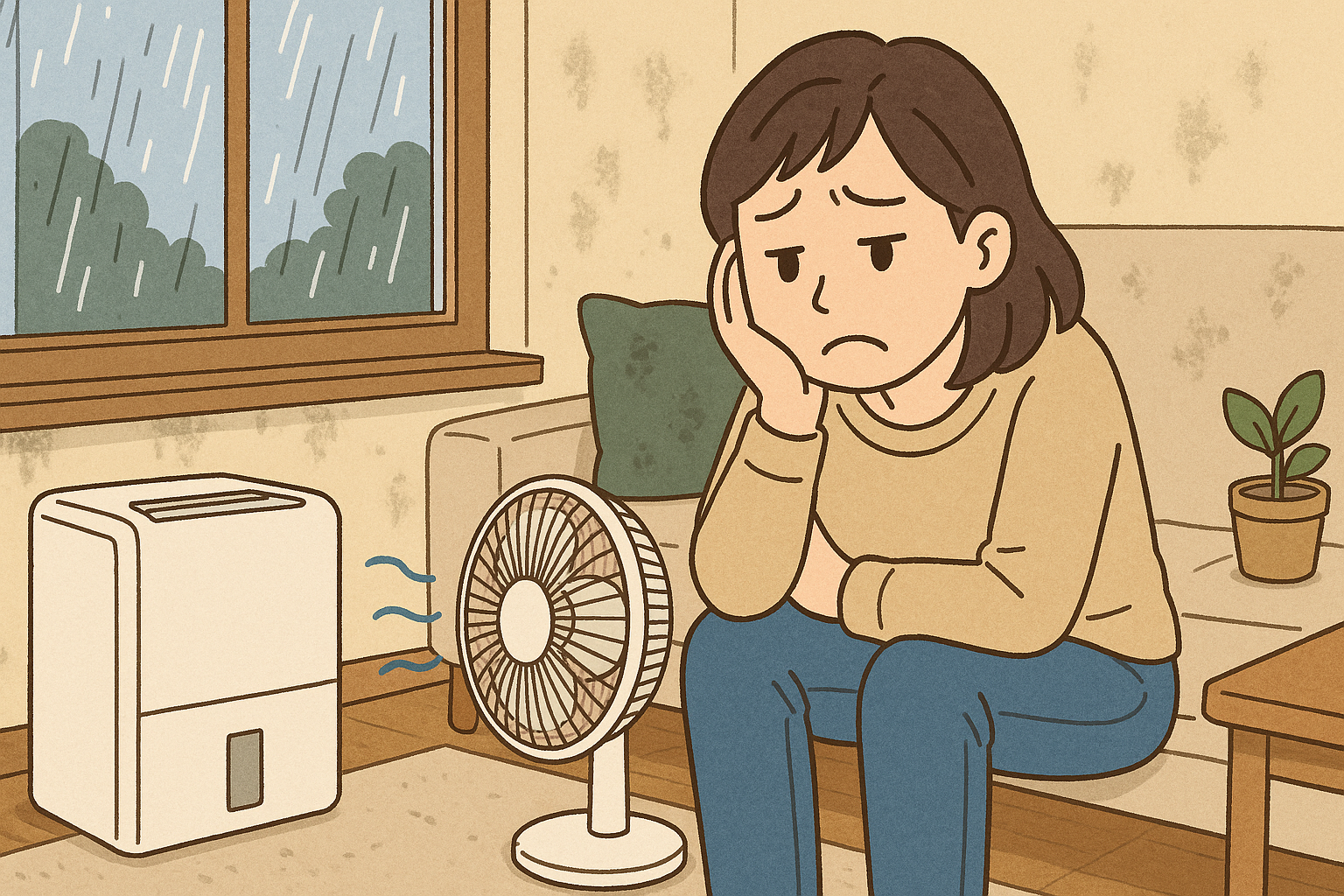

アパート暮らしの中で、湿気に悩まされる方は少なくありません。

特に2階の部屋は「風通しが良さそう」「湿気とは無縁」と思われがちですが、実は間取りや構造、生活習慣によって湿気がたまりやすい要因がいくつも潜んでいます。

本記事では、アパート2階でも湿気が発生する理由をわかりやすく解説し、今すぐできる簡単な対策から、除湿機やサーキュレーターの使い方、さらには毎日の習慣として取り入れたい湿気管理術まで、実用的な情報を徹底紹介します。

カビや結露とサヨナラして、さっぱり快適な住まいを手に入れましょう!

なぜ2階でも湿気がたまるの?意外な原因とその仕組み

風通しが悪い間取りの場合

アパートの2階は、1階より湿気が少ないと思われがちですが、実際には間取りによっては湿気がこもりやすくなることがあります。

特に「窓が一方向しかない」「部屋の奥に空気の通り道がない」などの間取りでは、空気が停滞し、湿気が部屋にとどまりやすくなります。

風は、入り口と出口がなければスムーズに流れません。

たとえ窓を開けても、一か所だけでは空気はうまく入れ替わらないのです。

部屋の空気が動かなければ、湿気も外へ逃げず、壁や天井にたまりやすくなります。

特に、角部屋でない中部屋や、L字型の間取りなどは風の流れが作りにくいため、日ごろから換気の工夫が必要になります。

サーキュレーターや扇風機を使って人工的に風の道をつくることも、効果的な対策です。

気密性が高い建物の特徴

近年のアパートは「気密性」が高くなっているため、外気が入りにくく、冷暖房効率が良いというメリットがあります。

しかし、この高気密構造が、実は湿気がたまりやすい原因にもなっています。

空気が出入りしにくいということは、湿気もこもりやすいということ。

料理、入浴、洗濯、呼吸など、私たちの生活そのものが湿気を生み出しているため、外に逃げ場がないと、室内の湿度はどんどん上がっていきます。

「築浅なのにジメジメする…」という悩みを抱える方は、この気密性が原因になっている可能性があります。

機密性の高い建物こそ、こまめな換気と除湿が大切です。

生活習慣による湿気の発生

意外かもしれませんが、私たちの「日常の習慣」が湿気を増やしていることも多いです。

たとえば、窓をほとんど開けない、洗濯物を毎日部屋干しする、加湿器をつけっぱなしにしている、などの行動が湿気の蓄積につながっています。

また、観葉植物が多い、煮込み料理が多い、シャワーの後に換気をしないなども要注意。

こういったちょっとした積み重ねが、部屋全体を湿っぽくしてしまうのです。

自分の生活を振り返り、「湿気を出していないか?」「ちゃんと逃がしているか?」を意識するだけでも、対策の第一歩になります。

結露が起こりやすい構造とは

湿気がこもると、外気との温度差が大きい窓や壁に「結露」が発生しやすくなります。

結露とは、空気中の水分が冷たい面に触れて水滴になる現象で、これが繰り返されるとカビの原因になります。

特にアルミサッシの窓枠や、北側の壁などは冷えやすく、結露ができやすい場所。

結露が出やすい構造のアパートでは、窓の断熱対策や毎朝の拭き取りが大切です。

また、結露を放置すると建材の劣化も早くなり、壁紙が剥がれたり、黒ずんだりといったトラブルも発生しがちです。気づいたときにすぐ拭く、結露防止シートを貼るなど、日常的な対応が重要です。

周囲の環境と立地の影響

アパートの場所や周辺環境も、湿気に影響を与えます。

たとえば、近くに川や田んぼがある、水はけの悪い土地に建っている、木々に囲まれているなどの環境では、空気中の湿度がもともと高くなりやすいです。

さらに、周囲に高い建物が多くて風通しが悪い場合、湿った空気が建物の中にこもってしまうこともあります。

2階とはいえ、外気の湿度が高ければ、室内にもその影響が出やすくなるのです。

立地は変えられませんが、カーテンや窓の開け方、風の通り道の工夫である程度改善できます。

湿気のたまりやすい場所を把握して、重点的に対策をしていくことが大切です。

湿気がもたらす5つのリスクと見逃しがちなサイン

カビやダニの発生ポイント

湿気が多い環境では、まず真っ先に問題になるのが「カビ」と「ダニ」です。

どちらも高温多湿を好むため、湿度が60%を超える状態が続くと、急速に増殖します。特に気をつけたいのが、押し入れの中、家具の裏、窓のサッシ、畳の下など、風が通りにくく、湿気がこもりやすい場所です。

カビは見えないところでも増殖していることがあり、気づいたときには壁紙の裏や床材の内部にまで広がっていることもあります。

見た目だけでなく、においや健康への影響もあるため、早期発見が大切です。

ダニもまた、布団やカーペット、ぬいぐるみなどに潜みやすく、繁殖するとアレルギーの原因に。

特に夏場はダニの繁殖期で、放置すると寝具全体が「ダニの巣」になることも。

湿気を抑えることで、こうした害虫の発生を大幅に減らすことができます。

健康への影響(アレルギー・喘息など)

湿気によって発生するカビやダニは、私たちの健康にも直接影響を与えます。

特に、喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などの持病がある人にとっては、室内環境が悪化すると症状が悪化するリスクが高まります。

カビの胞子は空気中に漂っていて、知らないうちに吸い込んでしまいます。

これが肺や気道に入ることで、咳が止まらなくなったり、息苦しさを感じたりすることも。

ダニの死骸やフンもアレルゲンとなり、くしゃみや鼻水、目のかゆみを引き起こします。

また、小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、免疫力が弱いため、より強い影響を受けやすくなります。

室内の湿度を適切に保つことは、住まいの快適さだけでなく、家族全員の健康を守るためにも非常に重要です。

壁や天井に現れるシミ・変色

湿気が続くと、家の構造そのものにもダメージが現れます。

特に目立つのが、壁紙や天井にできる「シミ」や「変色」です。

これは、湿気が壁内部に浸透し、カビや水分によって素材が劣化しているサインです。

初めはうっすらとした黄ばみ程度でも、放っておくとどんどん濃くなり、黒っぽいカビが浮かび上がってくることもあります。

さらに進行すると、壁紙が浮いてきたり、はがれてしまうことも。

こうした見た目の問題は、住んでいる人にとってのストレスになるだけでなく、部屋の価値を下げる要因にもなります。

湿気による劣化は元に戻すのが難しく、リフォームが必要になるケースもあるため、早めの対処が肝心です。

家具・家電の寿命を縮める

湿気は、私たちの生活を支える家具や家電にも悪影響を及ぼします。

たとえば、木製の家具は湿気を吸収すると膨張し、反ったり、表面がベタついたりして、見た目も使い心地も悪くなります。特に安価な合板素材は、内部からボロボロになることも。

また、電化製品は湿気によって内部に結露が生じ、基盤がショートしたり、サビが発生して故障の原因になることもあります。

長時間湿気の多い場所に置かれたテレビやパソコン、除湿器そのものが壊れてしまうという本末転倒な事態も起こり得ます。

湿気の多い部屋では、家財道具の寿命が短くなる傾向があり、結果として修理や買い替えのコストがかさむことに。

湿気対策は、住まいの維持だけでなく、経済的にも大きな意味があります。

住まいの資産価値にも影響

意外と見落とされがちですが、湿気は住まいの資産価値にも直接影響を与えます。

たとえば、賃貸物件として貸し出す場合、部屋にカビの跡やにおいが残っていると、入居希望者から敬遠されやすくなります。

売却を考えている場合も、内見の段階で「この部屋、湿気っぽいな」と感じられてしまうと、買い手がつきにくくなるばかりか、価格の値引き交渉の材料にされてしまうことも。

見た目はきれいでも、壁紙の裏にカビが広がっていたり、床下がジメジメしていると、建物全体の評価が下がります。

湿気は目に見えにくい問題ですが、放っておくと大きな損失につながることがあります。

逆に言えば、日常的に湿気対策をしている住まいは「丁寧に管理されている」と評価され、資産価値も高く保てるのです。

今日からできる!2階アパートでの湿気対策アイデア

朝と夜の効果的な換気方法

湿気対策の基本中の基本が「換気」です。

特にアパートの2階では、気密性が高く空気の流れが滞りやすいため、計画的な換気が必要です。

ポイントは「時間帯」と「風の通り道」を意識すること。

おすすめの時間帯は、朝起きてすぐと夜寝る前の2回。

朝は夜間に発生した湿気や二酸化炭素を一気に外に逃がせますし、夜は1日の生活でたまった湿気をリセットできます。

換気の時間は最低でも10〜15分を目安にしましょう。

さらに大切なのが「対面の窓を開けて風の道を作る」こと。

窓が1か所しかない場合は、玄関を少し開けたり、サーキュレーターを使って空気の流れを作る工夫を。

湿気を逃がすには“空気の入口と出口”が必要なんです。

空気を動かす意識を持って、1日に数回の換気を習慣化しましょう。

窓・壁まわりの湿気ケア

湿気がたまりやすい窓や壁は、日ごろからのケアが重要です。

特に冬場は結露が発生しやすく、放置するとカビや壁紙のはがれにつながります。

まず朝起きたら窓に水滴がついていないかチェックし、ついていれば乾いた布でふき取りましょう。

また、窓に貼る「断熱フィルム」や「結露防止シート」は安価で効果的な対策グッズです。

冷たい外気を遮断することで、結露の発生を大幅に減らすことができます。

市販のスプレータイプの結露防止剤も便利です。

壁のケアとしては、家具を壁にぴったりつけすぎないことが大切。

5〜10cmほど隙間をあけて置くことで、空気が流れやすくなり、カビのリスクを減らせます。

壁紙が黒ずんできたら、アルコールスプレーで軽くふき取るだけでも、予防になります。

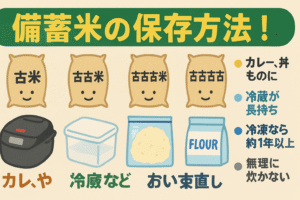

布団やラグの湿気防止法

布団やラグは、湿気を吸収しやすいアイテムの代表です。

特に寝ている間にかいた汗が布団にたまり、そのまま放置するとダニやカビの温床になってしまいます。

晴れた日はこまめに天日干しをすることが最も効果的ですが、難しい場合は布団乾燥機の活用をおすすめします。

また、床に直接敷くラグやカーペットは、フローリングとの間に湿気がたまりやすいので要注意。

こまめにめくって風を通したり、除湿シートを下に敷くことで湿気を逃がすことができます。

布団の下に「すのこベッド」や「除湿マット」を使うのも効果的。

最近は吸湿センサー付きで、湿気がたまったタイミングがわかる便利な商品もあります。

布団やラグに湿気をため込まないよう、日々のケアを心がけましょう。

観葉植物の配置で湿度調整

湿気対策というと“除湿”ばかりに目が行きがちですが、実は「観葉植物」をうまく使えば、室内の湿度バランスを整えることもできます。

植物は根や葉から水分を吸収したり、逆に湿度が低いときには葉から水蒸気を放出する「調湿機能」があるのです。

おすすめの植物は、サンスベリア、アレカヤシ、ポトスなど。

これらは比較的育てやすく、空気清浄効果もあるので、インテリアにもぴったりです。

ただし、植物の数が多すぎると逆に湿気を増やしてしまうこともあるので、1〜2鉢を目安に配置しましょう。

また、置く場所も重要で、湿気がたまりやすい部屋の隅や押し入れ近くに置くことで、空気の流れをよくしながら調湿効果を発揮できます。

自然の力を取り入れた湿気対策は、心も癒されるメリットがあります。

押入れ・クローゼット対策術

湿気がこもりがちなのが、押し入れやクローゼットなどの収納スペース。

密閉されていて空気の流れがないため、布団や衣類がカビ臭くなってしまうこともあります。

まず大切なのは「定期的な換気」。

月に1〜2回でも、扉を全開にして風を通すだけで、湿気のリセットができます。

また、除湿剤を設置するだけでも効果があります。

市販のタンク型除湿剤やシリカゲルタイプを置くだけで、かなり湿度を抑えられます。

衣類用のハンガータイプ除湿シートも便利です。

収納する物も詰め込みすぎないことがポイント。

ぎゅうぎゅうに入れすぎると空気が流れず、湿気がたまってカビの原因になります。

布団はすのこを使って床との接地面を減らす、衣類は間隔をあけて吊るすなど、風通しを意識した収納を心がけましょう。

本気で解決!除湿機・サーキュレーターの正しい使い方

除湿機のおすすめ設置場所

除湿機をただ置いて動かすだけでは、最大限の効果は得られません。

ポイントは「湿気がたまりやすい場所を見極めて、そこにピンポイントで設置する」ことです。

たとえば、クローゼットや押し入れ付近、浴室の脱衣所、室内干しスペースなどは、湿気がこもりやすい代表的な場所。

これらの場所に向けて除湿機を設置することで、効率的に空気中の水分を吸い取ることができます。

さらに、除湿機の後ろ側(吸気口)には壁や家具を近づけすぎないよう注意しましょう。

吸気が妨げられると、能力が半減してしまいます。

風通しの良い空間で、排気が広がりやすいように1m以上の空間を確保するとベストです。

寝室など静かさが求められる場所では、静音モード搭載機を使うと快適に過ごせます。

除湿した水が溜まるタンクの確認と定期的な排水も忘れずに行いましょう。

効率よく空気を動かすコツ

除湿機だけでは部屋の空気の流れが弱いため、サーキュレーターを組み合わせて使うと効果が倍増します。

湿気は部屋の下の方にたまりやすい傾向があるため、サーキュレーターを使って部屋全体の空気を循環させることで、除湿機がより効率よく働きます。

使い方のコツは、「除湿機の風の流れに合わせてサーキュレーターを配置する」こと。

たとえば、サーキュレーターを床に置いて上向きに風を送れば、天井近くの湿った空気が下に降りてきて、除湿機が吸いやすくなります。

また、部屋干しの洗濯物に直接風を当てるようにすることで、乾燥が早まり、部屋の湿気を短時間で下げられます。

エアコンの冷房運転と組み合わせると、さらに快適な湿度調整が可能になります。

湿度計を活用した管理方法

湿気は目に見えないからこそ、「湿度計」を使って数値で管理することが重要です。

おすすめはデジタル式の湿度計で、温度と湿度を同時に表示してくれるもの。

置き型タイプや壁掛けタイプ、さらにはスマホと連動できるスマート湿度計まで、多くの選択肢があります。

理想的な室内湿度は40〜60%。

この範囲を超えるとカビやダニが増えやすくなり、逆に低すぎると肌や喉が乾燥してしまいます。

湿度計を部屋の中心や収納内など、数か所に設置することで、部屋ごとの湿度バランスを把握できます。

また、毎日同じ時間に湿度をチェックする習慣をつけることで、どのタイミングで湿気がたまりやすいかが分かってきます。

雨の日や室内干しをした日の数値を記録しておけば、効果的な除湿タイミングも見えてきますよ。

小型機器での局所除湿テク

「除湿したいけど大きな機械を置く場所がない…」という方には、小型の除湿アイテムがぴったり。

たとえば、USB接続で使えるコンパクト除湿器や、繰り返し使える除湿乾燥剤(シリカゲル式)などがあります。

靴箱やクローゼット、トイレなど狭い場所には、こういった小型除湿器が大活躍します。

最近では、おしゃれな見た目の木製デザインのものや、LED付きで湿気とともににおいも除去してくれるタイプも登場しています。

また、押し入れやタンスの中には電源不要の炭タイプ除湿剤を設置するのも効果的。

定期的に乾かすことで何度でも使えるタイプなら、ランニングコストもかかりません。

狭い場所こそ湿気がこもりやすいため、小型機器でのピンポイントな対策がとても有効です。

窓の断熱と結露防止フィルム活用法

除湿機だけでは対応しきれない“結露”の対策には、「窓の断熱」が重要なカギを握ります。

結露は、室内の暖かく湿った空気が冷たい窓ガラスに触れて起きるため、ガラス面を冷やさない工夫が必要です。

最も手軽なのが「結露防止フィルム」。

100均やホームセンターで簡単に入手でき、貼るだけで断熱効果がアップします。

さらに、二重窓(内窓)を設置すれば、外気との温度差が大幅に軽減され、結露の発生を根本から抑えられます。

また、カーテンは厚手の断熱タイプを選ぶのもおすすめ。

夜間の気温低下による結露を防ぎ、部屋の保温効果も高まります。

窓まわりの対策は、除湿機と並行して行うことで、より効果的な湿度コントロールが可能になります。

湿気対策を習慣にする!毎日のルーティン5選

湿度チェックを日課に

湿気対策の第一歩は、「湿度を知ること」です。見えない湿気は、感覚だけでは判断が難しく、知らず知らずのうちに部屋の中にたまってしまいます。そこで役立つのが「湿度計」。毎日決まった時間に湿度をチェックするだけで、部屋の状況がよくわかるようになります。

特におすすめなのは、朝起きたときと夜寝る前の2回確認する習慣。湿度が60%を超えていたら、換気や除湿機を使うサインです。湿度が低すぎる(40%未満)場合は加湿も必要ですが、アパートでは高湿度の方が問題になることが多いので、60%を超えないように意識するのが大切です。

最近はスマホ連動のスマート湿度計もあり、外出先からでも湿度が確認できるため便利です。数値で管理することで、感覚に頼らず的確な湿気対策ができます。

掃除と除湿の組み合わせ術

掃除と除湿は、実はとても相性が良い組み合わせです。

ほこりや汚れがたまった場所は、湿気を吸って空気がよどみやすくなります。

特に部屋のすみ、家具の裏、押し入れの中などは湿気の温床になりやすいため、こまめな掃除が重要です。

日々の掃除に、湿気対策をプラスするだけで、部屋の環境が大きく変わります。

たとえば、掃除機をかけたあとにサーキュレーターを回す。

拭き掃除のあとに除湿機をつけておく。

こうしたちょっとした工夫で、掃除後の湿気がこもるのを防ぎ、空気をクリーンに保つことができます。

また、フローリングワイパーに除湿・抗菌タイプのシートを使うのも効果的です。

1日5分のプチ掃除でも、毎日続けることでカビやダニの発生を防ぎ、快適な住環境が保てます。

洗濯物の干し方を工夫する

室内干しは、アパート暮らしで避けられない場面の一つですが、干し方次第で湿気の影響を最小限に抑えることができます。

まず大切なのは「間隔をあけて干す」こと。

洗濯物同士の間隔が狭いと空気が流れず、乾くのが遅くなるうえ、部屋の湿度も急上昇してしまいます。

また、風をあてることも重要です。

扇風機やサーキュレーターを使って風を当てるだけで、乾燥スピードが2〜3倍にアップします。

特に首振り機能を活用して、空気を循環させるようにすると、部屋全体の湿度も下がりやすくなります。

干す場所は、なるべく日が当たる窓際や、換気扇がある脱衣所が理想的。

湿度が高いときは、除湿機を併用することで洗濯物による湿気の影響をぐっと抑えることができます。

家具の配置を見直して空気循環

湿気をためない部屋づくりには、「空気の流れ」を意識した家具の配置がとても大切です。

たとえば、タンスやソファ、ベッドなどの大型家具を壁にぴったりとつけてしまうと、その裏側に空気が流れず、湿気がこもりやすくなります。

そのため、家具は壁から5〜10cmほど離して置くのが理想です。

空気が裏側にも流れることで、カビの発生を防げます。また、ベッドの下にすのこを敷くことで、寝具にたまる湿気も逃がしやすくなります。

さらに、部屋の中央をできるだけ開けておくことで、サーキュレーターや除湿機の風が部屋全体に行き渡りやすくなります。

家具を見直すことで、湿気対策の効果がより高まり、家全体の空気が動きやすくなるのです。

季節に応じた対策の見直し

湿気対策は一年中必要ですが、季節によって気をつけるポイントが異なります。

たとえば梅雨(6月〜7月)は外気も高湿度のため、除湿機や除湿剤の使用頻度を増やすのが効果的です。

洗濯物は必ず風通しの良い場所に干し、湿気がこもらないようにしましょう。

一方、冬は結露が多くなる時期です。

寒い外気と暖かい室内の温度差によって、窓に水滴がびっしりつくこともあります。

この時期は窓に断熱フィルムを貼ったり、結露取りワイパーを常備しておくと便利です。

また、春や秋は換気のチャンス。

気温も湿度も比較的安定しているため、積極的に窓を開けて空気を入れ替えることで、湿気をリセットできます。

こうした「季節ごとの湿気対策カレンダー」を意識することで、1年を通じて快適な住まいを維持できます。

まとめ

「アパートの2階だから湿気とは無縁」──そう思っていたら大間違いです。

実際には、2階でも通気性や構造、生活習慣によって湿気は十分に発生し、放っておくとカビやダニ、さらには健康被害や家財の劣化など、さまざまな問題に発展します。

しかし、湿気の原因と対策をしっかり知っていれば、対応は難しくありません。

今回ご紹介したように、換気のタイミングや家具の配置、小型除湿機の活用や窓の断熱対策など、手軽に始められる方法がたくさんあります。

そして何より大切なのは「習慣化」。

湿度チェックを日課にしたり、掃除と除湿をセットにしたり、季節ごとの対応を意識するだけで、湿気に強い快適な暮らしが手に入ります。

湿気は見えないからこそ、気づかないうちに広がってしまいます。

今日から一つずつ、できるところから対策を始めて、ジメジメしないさわやかな毎日を取り戻しましょう。