うさぎの熱中症とは?原因と症状を徹底解説

熱中症が起こる環境とは?

うさぎはとても暑さに弱い動物です。特に日本の夏のような高温多湿の環境では、簡単に熱中症になってしまいます。うさぎが熱中症になる主な環境条件は「気温が25℃以上」「湿度が60%以上」と言われています。特に梅雨時期や真夏、風通しが悪く直射日光の当たる場所、またエアコンのない室内では要注意です。

さらに、うさぎは汗をかくことができません。人間のように汗で体温を下げることができず、主に「耳」から熱を逃がします。しかし、室温が高すぎると耳からの放熱も限界があり、体温がどんどん上がってしまいます。うさぎの平熱は38~40℃程度とやや高めですが、それが41℃を超えると非常に危険です。

また、ケージがプラスチック製で通気性が悪い、クーラーの風が届かない、長時間日光が当たる場所などもリスクが高くなります。日中の気温だけでなく、夜間の蒸し暑さにも注意が必要です。

つまり、うさぎにとって快適な環境を保つことは、熱中症を防ぐ第一歩なのです。湿度計と温度計を用意し、客観的な数値で環境を管理する習慣をつけましょう。

うさぎの体温調整のしくみ

うさぎは体温調整が非常に苦手な動物です。そのため、暑さが続くと自力で体温を下げられず、体に熱がこもってしまいます。うさぎの体温調整の主な器官は「耳」です。大きくて血管がたくさん通っている耳を使って、周囲の空気に熱を放出する仕組みになっています。

ただし、気温がうさぎの体温と同じくらいまで上がると、耳からの放熱も効果が薄れます。特に湿度が高いと、さらに体の熱が逃げにくくなります。人間のように汗をかいたり、犬のように舌を出してパンティング(荒い呼吸)で冷やすこともできないため、熱中症になるリスクが非常に高いのです。

また、毛がふわふわしているため、体に熱がこもりやすいという特徴もあります。日頃から耳の熱さをチェックしておくと、体温が上がっているかどうかの目安になります。耳が異常に熱いときは、熱中症の初期症状の可能性がありますので、すぐに涼しい場所へ移動させましょう。

うさぎの体温調整を理解することが、熱中症予防や早期発見のカギとなります。

初期症状と重症化のサイン

うさぎが熱中症になり始めると、まずは「元気がない」「ぐったりしている」といった様子が見られます。動かずに横たわったまま、呼吸が荒くなるのが最初のサインです。この段階で気づいて対処すれば、重症化を防ぐことができます。

進行すると「耳が異常に熱い」「体がフラフラしている」「食べ物や水にまったく反応しない」といった症状が現れます。さらに悪化すると「痙攣」「失神」「目が虚ろになる」といった深刻な状態になります。この段階では命に関わることもあるため、すぐに動物病院へ連れて行かなければなりません。

以下の表に初期から重症までの症状をまとめました:

| 症状の段階 | 見られる変化 |

|---|---|

| 初期 | 呼吸が浅くなる、耳が熱い、ぐったり |

| 中等度 | 食欲不振、水を飲まない、ふらつき |

| 重度 | けいれん、失神、意識消失 |

少しでも様子が「おかしいな」と感じたら、すぐに冷やす処置を行い、可能であればすぐに獣医に相談しましょう。

夏場に特に注意すべきタイミング

うさぎの熱中症は、一日中気温が高い日よりも「急に暑くなった日」に起こりやすいという特徴があります。たとえば、春から初夏にかけて気温が急上昇した日や、梅雨明けの蒸し暑い日は要注意です。

また、飼い主が外出している間や、夜中に温度調整ができない環境も危険です。日中だけでなく、意外と油断しやすいのが「早朝」と「夜間」です。特にエアコンを切って寝てしまうと、朝までの間に室温が上がり、うさぎの体に熱がこもってしまいます。

以下のようなタイミングに注意しましょう:

- 梅雨明け直後

- 気温が25℃を超えた日

- 湿度が60%以上の日

- エアコンを使用していない時間帯

- 飼い主の不在時間が長い日

これらのタイミングには、エアコンのタイマーや保冷グッズを上手に使って、うさぎの体調を守ってあげましょう。

熱中症が起こりやすい品種と年齢

うさぎの中でも、特に熱中症になりやすいタイプがあります。まず「毛が長い品種」は要注意です。たとえばアンゴラやライオンヘッドのような被毛の多い品種は、熱がこもりやすく、放熱がうまくできません。

また、「高齢のうさぎ」や「幼いうさぎ」も体温調整が苦手で、体力も弱いため、ちょっとした環境変化でも体調を崩しやすいです。さらに、肥満気味のうさぎや、持病を持っている子もリスクが高くなります。

以下のうさぎは特に注意が必要です:

- 長毛種(アンゴラ、ライオンヘッドなど)

- 高齢うさぎ(5歳以上)

- 生後半年未満の子うさぎ

- 肥満体型

- 心臓・呼吸器系の病気を持っているうさぎ

このようなうさぎを飼っている場合は、特にこまめに温度管理や健康チェックを行いましょう。

うさぎが熱中症になったらまずやるべきこと

安全な場所に移す

うさぎに熱中症の疑いがあるとき、まず最初にやるべきことは「涼しい場所へすぐに移動させる」ことです。できるだけ早く、直射日光の当たらない涼しい室内や、エアコンの効いた部屋に連れていきましょう。

うさぎの体は急激な温度変化に弱いため、冷えすぎた場所にいきなり移すのは逆効果になる場合もあります。理想は室温25℃以下の場所で、風通しがよく、落ち着ける環境です。エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。エアコンの冷風で体が冷えすぎてしまうことがあるからです。

また、ケージごと移動できるならその方が安心です。うさぎは環境の変化に敏感なので、知らない場所や慣れていない匂いがするとパニックになり、体調が悪化することもあります。ケージの中に保冷剤をタオルでくるんで置いてあげるのも効果的です。

とにかく「まずは涼しい場所へ」という行動が、命を救う大きな一歩です。

すぐに体を冷やす方法

涼しい場所に移したら、次にやるべきなのが「体を冷やすこと」です。ただし、冷やし方を間違えると逆に体に負担をかけてしまうので、正しい方法で行う必要があります。

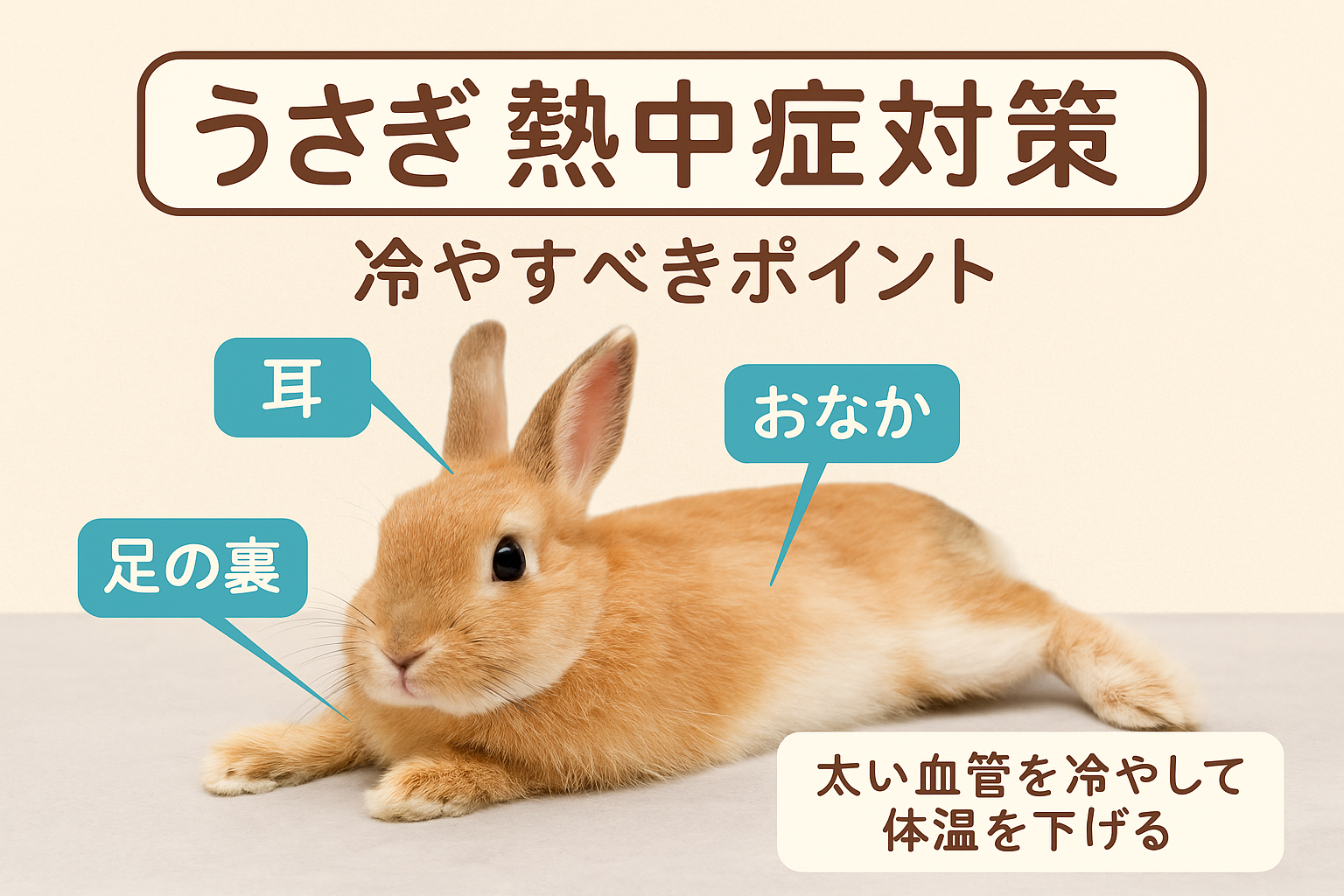

うさぎの体の中で最も熱を発散するのが「耳」です。ですから、まずは耳を冷やしましょう。冷たいタオルや、氷を入れたビニール袋をタオルで包み、それを耳にあててください。直接冷やしすぎないように注意しながら、左右の耳に交互に当てると効果的です。

また、足の裏やお腹も比較的被毛が薄く、冷やしやすいポイントです。ただし、濡れたタオルをお腹に敷くとびっくりして暴れてしまうことがあるので、優しくそっとあてるようにしましょう。

全身を一気に冷やすのではなく、「耳→足の裏→お腹」の順番で部分的に冷やすのがポイントです。冷水をかけたり、氷を直接当てるのはNGです。急激な体温低下はショック症状を引き起こすことがあります。

時間をかけて、ゆっくりと体温を下げることを意識してください。

水分補給のポイント

うさぎが熱中症になると、水を飲むことすらできない状態になることがあります。しかし、水分補給は命を守るうえでとても重要です。無理やり飲ませるのではなく、自然に水を口にできるよう工夫しましょう。

まず、いつもの給水ボトルの他に、お皿に冷たすぎない常温の水を用意してあげてください。うさぎによってはボトルよりもお皿の方が飲みやすい場合があります。飲みやすい形状や高さにも配慮してあげましょう。

うさぎ用の経口補水液(ペットショップや動物病院で販売)を用意しておくと、緊急時に役立ちます。また、ペット用イオン飲料も少量であれば効果がありますが、与えすぎには注意が必要です。

どうしても自力で水を飲まない場合は、スポイトで少しずつ口の横から垂らすようにしてあげましょう。ただし、無理やり口を開けさせるのは危険です。誤って気管に入ると窒息の恐れがあります。

水分補給は「できる範囲で、無理せず」が基本です。

動物病院に連れて行くタイミング

冷やす処置や水分補給をしても、うさぎの様子が変わらない、または悪化している場合は、すぐに動物病院に連れていく必要があります。特に次のような症状がある場合は緊急対応が必要です。

- けいれんを起こしている

- 横たわってまったく動かない

- 呼吸が非常に浅く、早い

- 目の焦点が合っていない

- 歯ぎしりなどの異常行動がある

このような状態のときは、できるだけ早く「うさぎを診られる動物病院」に連絡しましょう。連れて行くときは、キャリーバッグの中にタオルで包んだ保冷剤を入れて、涼しい状態を保ちます。車で移動する場合は、エアコンを強めにしておきましょう。

病院に到着したら「いつから症状が出たか」「自宅での処置内容」「普段の様子との違い」を獣医さんにしっかり伝えることが、正確な診断と処置につながります。

応急処置でやってはいけないこと

焦ってしまうと、ついやってしまいがちなのが「間違った応急処置」です。以下のような行動は、うさぎの体に悪影響を与える可能性があるので避けましょう。

- 氷水をかける:体温を急激に下げるとショック状態になる危険があります。

- 全身を水に浸ける:うさぎは水が苦手。ストレスやパニックで状態が悪化します。

- 無理に水を飲ませる:誤嚥によって肺炎や窒息を引き起こすことがあります。

- 扇風機を直接当てる:風で体が冷えすぎる、または逆に乾燥して熱がこもることもあります。

- 口呼吸をさせるようなマッサージ:うさぎは基本的に鼻呼吸。口を無理に開けるのは危険です。

応急処置は「ゆっくり、確実に、負担をかけないこと」が何よりも大切です。

冷やすべきポイントと効果的な冷却法

耳を冷やす理由と正しい方法

うさぎにとって耳は「体温調整のアンテナ」とも言える大切な器官です。耳にはたくさんの血管が通っており、そこから熱を放出することで体温を下げています。逆に、耳が熱くなっているときは体温が上がっているサインでもあります。ですので、熱中症の応急処置として「耳を冷やすこと」は非常に効果的です。

冷やし方はとても簡単ですが、注意点もあります。まず、保冷剤や氷をそのまま耳に当ててはいけません。うさぎの耳の皮膚はとても薄くてデリケートなので、凍傷になる恐れがあります。冷やすときは、必ずタオルやガーゼで包んだ保冷剤や冷たいタオルを使いましょう。

左右の耳に5分ずつ程度交互に当てることで、無理なく体温を下げることができます。また、耳全体ではなく「耳の根元」を中心に冷やすと、血流を効率的に冷やすことができます。

耳が冷えてきたら、手で軽く触れて確認しましょう。冷たすぎる場合は一度冷却を止めて、体調を観察してください。無理に長時間冷やし続けると、逆に体調が悪化してしまうこともあります。

足の裏を冷やすときの注意点

足の裏も熱中症対策で冷やすべき重要なポイントのひとつです。うさぎの足裏は毛が少なく、皮膚が直接触れる場所なので、ここを冷やすことで効率よく体温を下げることができます。ただし、こちらも慎重に行う必要があります。

冷やす際には、ぬるま湯で濡らしたタオルや冷たいタオルを足元に敷くのがおすすめです。うさぎを無理に持ち上げて足をタオルに押し当てると、驚いて暴れてしまうことがありますので、自然に足を乗せられるように工夫しましょう。

また、足の裏の皮膚はとてもデリケートで、傷つきやすい部分です。冷たすぎる素材を長時間あてると、低温やけどや血流障害が起こる可能性があります。足が冷えてきたらすぐに冷却を止めて、他の方法に切り替えましょう。

さらに、冷却する床材として大理石マットや陶器製のプレートをケージ内に設置するのも効果的です。うさぎが自分の意思で乗ったり降りたりできるようにしておくことで、過剰な冷却を防ぐことができます。

冷却グッズの活用方法

市販されているうさぎ用の冷却グッズを活用すれば、より安全で効率的に体温管理ができます。代表的な冷却グッズには以下のようなものがあります:

- アルミプレート・大理石ボード

放熱性が高く、ひんやりした表面がうさぎに人気。ケージ内の一角に設置して、うさぎが自由に使えるようにするのがポイントです。 - 保冷剤(タオルで包む)

ケージの外側に置いて間接的に冷やしたり、タオルで包んでうさぎのそばに置く方法があります。直接触れさせるのは避けましょう。 - 冷却ジェルマット

柔らかく、うさぎが乗っても安心。ただし、かじって中身が漏れないように、かじり癖のある子には注意が必要です。 - 扇風機・サーキュレーター

空気を循環させることで熱がこもるのを防ぎます。ただし、風を直接当てるのはNG。壁に向けて間接的に風を回しましょう。

これらのグッズは、熱中症予防だけでなく、いざというときの応急処置にも使えます。夏が来る前に準備しておくと安心です。

氷や冷水は使っても大丈夫?

氷や冷水は一見すると即効性がありそうですが、うさぎに使う場合は注意が必要です。基本的に、直接氷を当てたり、冷水をかけたりするのはNGです。理由は以下の通りです:

- 体温が急激に下がることでショックを起こす可能性がある

- 水が体に付着すると、被毛が濡れて体温調整がさらに難しくなる

- ストレスや驚きでパニックを引き起こすリスクがある

ただし、「氷をタオルに包んで耳や足裏を間接的に冷やす」という方法であれば安全です。また、氷水をペットボトルに入れて、タオルで巻いてケージの外に置いておくと、周囲の空気を冷やす効果があります。

冷水も同様に、うさぎの体に直接かけるのではなく、「冷たいタオルで体を優しく拭く」ことで使いましょう。特に耳やお腹周りをやさしく撫でるように冷やすと安心です。

家庭でできる冷却グッズDIY

市販のグッズを使わなくても、家庭にあるもので簡単に冷却アイテムを手作りすることができます。以下はおすすめのDIYアイデアです:

- 保冷剤+靴下orハンカチ

保冷剤を清潔な靴下やハンカチに入れて、ケージの近くに置くだけ。うさぎが直接触れないように注意。 - 凍らせたペットボトル

水を入れて凍らせた500mlペットボトルをタオルで包み、ケージの外に立てかけると涼しい空間を作れます。 - 冷えた陶器の食器

冷蔵庫で冷やした陶器の小皿やボウルを置くだけでも、ひんやりしてうさぎが安心します。 - 段ボール+アルミホイル

段ボールの内側にアルミホイルを貼ると、断熱効果で熱がこもりにくくなります。

手作りグッズのポイントは「安全」「かじられても害がない」「冷えすぎない」ことです。うさぎの性格や好みに合わせて工夫してみてください。

普段からできる熱中症予防対策

ケージの設置場所と温度管理

うさぎを飼育するうえで、ケージの設置場所は熱中症予防に大きな影響を与えます。日中ずっと日が当たる窓際や、風通しの悪い場所にケージを置いていると、うさぎの体温が上がりやすくなります。理想的な設置場所は、直射日光が当たらず、空気が流れる風通しの良い部屋の一角です。

また、部屋の温度は24〜26℃、湿度は40〜60%を目安に保ちましょう。特に梅雨から夏にかけては、湿度が高くなりやすいので、除湿機や除湿剤を併用するのもおすすめです。逆に、冷房を強くしすぎると寒さで体調を崩すこともあるので注意が必要です。

ケージの下にスノコや通気性の良いマットを敷くことで、熱がこもりにくくなります。また、ケージの上に保冷シートや断熱シートを被せると、外気温の影響を和らげられます。室内でも、場所によって温度差があるため、温湿度計を複数置いて管理するのがおすすめです。

日中と夜間で室温の変化が激しい家では、タイマー付きのエアコンやサーキュレーターを活用して、常に快適な温度を保てるようにしましょう。

エアコンと換気の使い分け

夏場の室内温度管理に欠かせないのが「エアコン」と「換気」です。うさぎにとってもエアコンは非常に有効ですが、注意点もあります。まず、冷風が直接当たる場所にケージを置くのは避けましょう。風が体に直撃すると、冷えすぎたり、ストレスを感じたりしてしまうことがあります。

エアコンの設定温度は25〜26℃前後がベストです。涼しくしすぎると、今度はお腹を壊したり、食欲不振になることもあるので、適度な温度設定を心がけましょう。自動運転モードではなく、弱運転や除湿モードで管理するのも一つの方法です。

一方で、エアコンばかりに頼ると空気がこもりがちになります。新鮮な空気が循環しないと、においや湿気がたまりやすく、うさぎの健康にも悪影響が出ることがあります。そのため、1日に1〜2回は窓を開けて換気をすることも重要です。

また、サーキュレーターを併用することで、冷たい空気を部屋全体に効率よく循環させることができます。風向きは壁に当てて跳ね返すようにすると、やさしい空気の流れになります。

水分を自然にとらせる工夫

うさぎは元々、水分摂取があまり多くない動物です。特に暑い時期は水分補給がとても大事になりますが、飲まないうさぎも多いので「自然に水分をとらせる工夫」が必要です。

まず基本となるのは、新鮮な水をいつでも飲める状態にしておくことです。毎日2回以上は水を取り替え、できれば水飲み皿と給水ボトルの両方を用意してあげましょう。ボトルの口が汚れていないかもこまめにチェックしてください。

さらに、食事の工夫も有効です。たとえば、

- 水分の多い野菜(キュウリ、レタス、小松菜)を少量与える

- ペレットに水を含ませて与える

- すりおろしリンゴや野菜ジュレを使う

といった方法で、うさぎが自然に水分を摂取しやすくなります。ただし、与えすぎは下痢の原因になるので、「少量ずつ」「様子を見ながら」与えることが大切です。

また、うさぎ用の経口補水液や、ミネラル入りの飲料を動物病院で処方してもらえることもあります。これらは緊急時だけでなく、日常の体調管理にも役立ちます。

夏場の食事管理

夏になると、食欲が落ちるうさぎも多く見られます。これは人間と同じく、暑さによって消化機能が落ちるからです。しかし、食事をしないまま放置すると「うっ滞」などの消化不良や病気につながるので注意が必要です。

まず、いつものペレットや牧草を必ず用意し、食べているか観察してください。食欲が落ちた場合は、ペレットをふやかして柔らかくする、水分を含んだ野菜を少量追加する、香りの強い牧草を混ぜるといった方法があります。

以下は、夏におすすめの食事管理ポイントです:

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| ペレットをぬるま湯でふやかす | 消化しやすく、水分補給にもなる |

| 小松菜やキュウリを少量与える | 食欲刺激&水分補給 |

| 香りの強いチモシーを使う | 嗜好性が高く、食べやすい |

ただし、与えすぎると下痢の原因になるので、主食はあくまで牧草とペレット。水分の多い野菜は「補助的に」使いましょう。

食べる量・回数・便の様子などを日々記録しておくと、体調変化にすぐ気づくことができ、病気の予防にもつながります。

定期的な健康チェック

熱中症予防の最も大切なポイントは、日頃からの「健康チェック」です。うさぎは不調を隠す動物なので、少しの変化に気づくことが命を守るカギになります。

毎日確認したいチェックポイントは以下の通りです:

- 食欲があるか(ペレット・牧草を食べているか)

- 水を飲んでいるか

- フンの大きさ、色、形

- 尿の色(濃すぎたり、赤みがないか)

- 耳の温度(熱すぎないか)

- 動きがいつもと違わないか

また、体重測定を週1回程度行うことで、早期に異常を察知できます。急激に体重が減っている場合は、何らかの病気が潜んでいる可能性があるため、早めに動物病院に相談しましょう。

定期的に爪や耳、被毛の状態もチェックし、夏場に増えやすい「ダニ」や「ノミ」の予防も忘れずに。日常の小さな習慣が、大きな病気を防ぐことにつながります。

よくある質問Q&A!うさぎの熱中症対策

クーラーなしでも飼える?

結論から言うと、真夏にクーラーなしでうさぎを飼うのは非常に危険です。うさぎは暑さにとても弱く、特に日本のような高温多湿の環境では、クーラーがないと室温が30℃を超え、すぐに熱中症になるリスクがあります。

ただし、どうしてもクーラーが使えない環境で飼育する場合は、以下のような対策を組み合わせて室温を下げる努力が必要です:

- 凍らせたペットボトルを複数本用意してケージのまわりに設置

- ケージに保冷マットやアルミプレートを敷く

- 窓に断熱シートや遮光カーテンをつける

- 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる(風はうさぎに直接当てない)

とはいえ、これらはあくまで「一時しのぎ」です。気温が30℃以上の日が続くようであれば、やはりエアコンの導入が必要です。うさぎの命を守るためにも、夏はクーラーありきで飼育環境を整えることをおすすめします。

夜も冷房は必要?

はい、夜間もエアコンを使うのが安全です。日が沈んでから気温が少し下がっても、室内にこもった熱や湿気で温度は25℃以上になることがあります。さらに、夜間は人の目が届かないため、熱中症に気づけず重症化してしまうリスクが高まります。

おすすめは、タイマー付きのエアコンや温度センサー連動型の空調機器を使って、夜間でも自動で温度管理できるようにすることです。設定温度は25℃前後、湿度は50%前後を目安に。

「寝るときだけクーラーを止める」行動は、朝起きたらぐったりしていた…という最悪のケースにもなりかねません。夜間も含めて24時間快適な室温を保つことが、うさぎの健康を守るカギです。

保冷剤はどこに置く?

保冷剤を使う際には、うさぎが直接触れず、自然に涼める位置に置くことがポイントです。おすすめの設置場所は以下のとおりです:

- ケージの外側:背面や側面に貼り付けて、空間全体を冷やす

- ケージ内の角:タオルで包んだ保冷剤を置き、うさぎが近づいたときだけ利用できるようにする

- キャリーバッグ:通院時などに中に仕込むと安心

注意点としては、絶対に保冷剤をそのまま置かないこと。かじって中身が出ると中毒の危険があります。また、保冷剤は長時間持たないため、2~3時間ごとに取り替えるか、複数個をローテーションで使いましょう。

安全性を高めるために、凍らせたペットボトル(500mlや1L)を使う方法もおすすめです。凍ったペットボトルをタオルに包み、うさぎが触れても冷たすぎないようにしておくと安心です。

熱中症になったうさぎは治るの?

**早期に発見し、正しく対処すれば回復する可能性は十分あります。**ただし、重症化すると命に関わるため、一刻も早く冷却と動物病院での治療が必要です。

初期段階で耳が熱い、ぐったりしているといった症状であれば、自宅で冷却と水分補給を行いながら安静にさせれば回復することもあります。しかし、以下のような状態であればすぐに受診が必要です:

- 呼吸が苦しそう

- けいれんしている

- 水も食べ物も一切受け付けない

- 意識がもうろうとしている

動物病院では、点滴や酸素吸入などの適切な治療を受けることで命を救える可能性が高まります。また、回復後も数日は安静に過ごし、再発を防ぐ環境づくりが大切です。

「うさぎは元気そうに見えても急変することがある」ため、ちょっとした異変にも敏感に対応しましょう。

高齢うさぎは特に何に注意?

高齢のうさぎ(5歳以上)は、体温調整がさらに苦手になります。また、代謝も落ち、内臓機能も若い頃に比べて衰えているため、熱中症になりやすいだけでなく、回復にも時間がかかる傾向があります。

以下のポイントに特に注意してください:

- 室温と湿度の管理はより厳密に(24〜25℃、湿度50%前後)

- 定期的な健康チェックを怠らない(便、食事、水の摂取量など)

- 食欲や行動の変化に敏感になる

- 水分補給を意識的にサポートする(野菜やふやかしたペレットなど)

- 通院や介助に備えてキャリーバッグや冷却グッズを常備する

高齢うさぎは環境の変化にも敏感なため、「いつもと同じ」「いつもの場所で安心できる」ことが大切です。夏場は無理な移動や模様替えなどは避け、できるだけ落ち着いた環境を提供しましょう。

まとめ

うさぎは体温調整が苦手で、特に日本の夏のような高温多湿な環境では、熱中症になるリスクが非常に高い動物です。今回の記事では、熱中症の原因から初期症状、応急処置の方法、そして日常的な予防対策までを詳しく解説しました。

大切なのは、「いち早く異変に気づくこと」「正しい方法で体を冷やすこと」「普段から環境を整えておくこと」です。特に耳や足の裏などの冷却ポイントを押さえ、家庭にあるもので手軽にできる対策も取り入れることで、うさぎの命を守ることができます。

また、クーラーを使った室温管理や、水分補給、食事管理も重要なポイントです。高齢うさぎや長毛種は特に注意が必要で、健康チェックの頻度も増やすべきです。

うさぎは言葉を話せませんが、日々の観察で「ちょっとした変化」に気づいてあげることが飼い主の大きな役割です。しっかりと準備と対策をして、うさぎが快適に、そして健康に夏を乗り越えられるようサポートしてあげましょう。