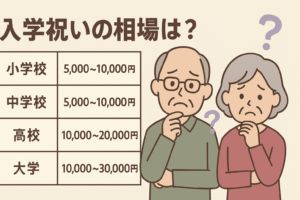

入学祝いを渡す準備をしないとなぁ

しかし、相場はいくらなんだろ?甥っ子にいつ渡せばいいのやら…

春は新たなスタートの季節。小学校から大学まで、入学式は人生の大きな節目です。

そんな特別な日に、甥っ子や姪っ子に入学祝いを贈りたいけど「いくらが相場?」「現金?プレゼント?」と悩んでいませんか?

この記事では、小・中・高・大学それぞれの入学祝いの金額相場から、マナー、喜ばれる贈り物の選び方まで、わかりやすく解説します。

入学祝いに迷ったときは、この記事を参考にしてみてください!

小学校入学祝い:金額の目安と喜ばれるプレゼント

小学校入学祝いの平均金額は?

小学校への入学は、子どもにとって初めての大きな節目であり、親にとっても感慨深いイベントです。

甥っ子や姪っ子への入学祝いを考える際、最も気になるのが「いくら包めばいいのか?」という点でしょう。

一般的に、小学校の入学祝いとしての金額相場は3,000円〜10,000円程度とされています。

贈る側との関係性によって金額に幅があり、祖父母などの近い親族であれば1万円程度、叔父・叔母などであれば5,000円前後が一般的です。

ただし、高すぎる金額は親御さんに気を使わせてしまうこともあります。

特に兄弟姉妹間でお祝いの金額に差があると、トラブルの元になることもあるので注意が必要です。

迷ったときは、親御さんにさりげなく「ほかの親戚はどのくらい包んでる?」と聞いてみるのも一つの方法です。

現金?プレゼント?どちらがベター?

小学校入学祝いでは、現金だけでなくプレゼントを選ぶケースも多く見られます。

現金は使い勝手がよく、実際には親が管理することになるので、実用性を重視する場合に適しています。

一方で、プレゼントには「選んでくれた」という気持ちが伝わりやすいため、子ども自身の喜びも大きいです。

迷ったときは、現金+小さなプレゼントの組み合わせがおすすめ。

たとえば、5,000円の現金と文房具セットや図書カードを添えると、実用性と心のこもった気持ちの両方が伝わります。

人気のギフトランキングTOP5

以下は小学生に人気の入学祝いギフトのランキングです:

| ランキング | ギフト内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 1位 | 文房具セット | 学校生活で毎日使うため実用的 |

| 2位 | キャラクターリュック | 通学や遠足で使えて喜ばれる |

| 3位 | 図書カード | 自分で好きな本を選べる楽しさ |

| 4位 | 名前入り鉛筆・消しゴム | オリジナル感があり特別感UP |

| 5位 | お祝いメッセージ付き絵本 | 記念にも残る |

これらはネットでも簡単に購入でき、ラッピング付きで届けることもできます。

好みに合ったアイテムを選んであげると、より喜ばれますよ。

渡す時期はいつがベスト?

入学祝いを渡すタイミングは、入学式の1か月前〜1週間前が理想的です。

3月中旬〜4月初旬を目安にするとよいでしょう。

あまり早すぎると季節感がなくなりますし、ギリギリ過ぎると相手に気を遣わせてしまいます。

遠方に住んでいる場合は、郵送や宅配便を利用して早めに贈るのもおすすめです。

その際は、手紙やメッセージカードを添えると気持ちがしっかり伝わります。

メッセージカードの例文も紹介!

メッセージカードには、シンプルで温かい言葉を添えましょう。例文を紹介します。

○○ちゃん、小学校入学おめでとう!

新しいお友達がたくさんできるといいね。

楽しい毎日を過ごしてね。おじさん・おばさんより

子どもでも読めるように、平易な言葉で書くのがポイントです。

名前や日付も書き添えると記念になります。

中学校入学祝い:思春期に合った贈り方とは?

中学生への入学祝い金の相場

中学校入学時の入学祝い金の相場は5,000円〜10,000円程度です。

小学校と比べると少し高めになりますが、高額すぎないことが大切です。

中学生になると、お金の価値もある程度理解できる年齢になりますので、現金を直接渡すケースも増えてきます。

叔父・叔母からであれば、5,000円が標準的で、祖父母などの場合は1万円ほど包むケースもあります。

ただし、兄弟姉妹間で金額差が出ないよう、統一する配慮も大切です。

プレゼントを選ぶときの注意点

中学生は思春期真っ只中。

好みや興味がはっきりしてくる時期なので、プレゼント選びには細やかな配慮が必要です。

あまりに子どもっぽいものを贈ると喜ばれないこともあります。

性別や性格に合わせたプレゼント選びを心がけましょう。

たとえば、勉強が好きな子には電子辞書、音楽が好きな子にはワイヤレスイヤホンなど、その子らしさを意識した選び方がおすすめです。

親御さんに事前に相談するのも良い方法です。

勉強や趣味に使えるギフトとは?

以下は中学生に人気の「実用+趣味」ギフトです。

| ジャンル | ギフト例 |

|---|---|

| 勉強関連 | 電子辞書・多機能ペン・辞典セット |

| 趣味・リラックス | ワイヤレスイヤホン・図書カード |

| 部活動関連 | スポーツバッグ・水筒 |

| ファッション | シンプルな腕時計・ブランドの筆箱 |

「自分の世界を広げられるアイテム」が喜ばれます。

派手すぎず、長く使えるものがベストです。

現金を渡す場合の包み方とマナー

現金を渡すときは、入学祝い専用ののし袋に入れて渡します。

「御入学御祝」や「祝御入学」と書かれたものが市販されています。

表書きは毛筆か筆ペンを使い、名前も忘れずに書きましょう。

水引は紅白の蝶結びが基本。

これは「何度あっても良いお祝い事」に使われるため、入学祝いに適しています。

贈るタイミングと親への配慮

中学入学祝いは、3月中〜4月上旬に贈るのがベストです。

入学式の直前だと準備に追われていることが多いので、少し余裕を持って贈るのが親切です。

また、思春期の子どもは照れ屋なことも多いため、本人よりも親御さんを通じて渡すのが無難なこともあります。

メールやLINEで「入学祝いを渡したいけど、本人に直接がいいか、親経由がいいか教えてね」と聞いてみるのも気遣いの一つです。

高校入学祝い:成長と自立を応援する贈り物

高校生に贈る入学祝いの平均額

高校入学時の入学祝い金の相場は10,000円〜20,000円程度が一般的です。

小・中学校に比べて一段と金額が上がるのは、高校からは通学定期代、制服代、教材費など実質的な負担が増えるためです。

特に私立高校に進学する場合、初期費用が高額になることもあり、祖父母や親戚からの支援がありがたがられます。

叔父・叔母からであれば10,000円が適当で、祖父母など近しい関係なら20,000円を包むこともあります。

なお、あまりに高額すぎると「お返し」や「今後の比較」で相手に負担を感じさせてしまうため、ほどほどが一番です。

高校生活で役立つ実用的なアイテム

高校生活は学業だけでなく、部活やアルバイトなど活動の幅も広がります。

それに伴い、実用性のあるアイテムが重宝されます。

以下は高校生向けのおすすめアイテムです。

| アイテム | 理由 |

|---|---|

| 通学用リュック | 荷物が多くなるため、丈夫で機能的なものが喜ばれる |

| 電子辞書 | 大学受験にも使える学習サポートアイテム |

| ワイヤレスイヤホン | 通学中や休憩中のリラックスタイムに最適 |

| シンプルな腕時計 | 時間管理能力を育てる |

| 図書カード・文具券 | 本人が必要なものを自由に選べる |

実用性のある贈り物は、親御さんからも喜ばれることが多いのでおすすめです。

男女別!おすすめプレゼント例

高校生はファッションや趣味の傾向もはっきり分かれてきます。

性別に合わせたプレゼント選びをすると、より喜んでもらえるでしょう。

- スポーツブランドのリュック

- スマホ用ガジェット(充電器・イヤホン)

- 通学用スニーカー

- 腕時計

- 勉強用アプリのギフトカード

- おしゃれな文具セット

- シンプルなアクセサリー

- スターバックスカード

- ハンドクリームやコスメの詰め合わせ

- SNSで人気の雑貨

もちろん、個性に合わせるのが大事なので、親御さんへの確認は忘れずに。

現金の相場とのし袋の選び方

高校生に現金を贈る場合、のし袋のデザインも少し大人っぽくしていくのがポイントです。

「祝御入学」や「入学御祝」の表書きは同じで構いませんが、袋の素材や水引が落ち着いたものを選ぶと高校生らしさが出ます。

中にはデザインのし袋という、ポップなイラスト入りのタイプもありますが、シンプルな和紙や金銀の水引が大人っぽくておすすめです。

名前は必ず手書きで書き添えるようにしましょう。

贈るときに気をつけたい言葉遣い

高校生は大人に近づく年頃です。

メッセージや会話の中でも、「子ども扱い」はできるだけ避け、大人としての敬意を込めた言葉選びが大切になります。

たとえば、以下のような言葉が適しています。

○○くん、高校入学おめでとうございます。

新しい環境でも○○くんならきっと頑張れると思います。

自分のペースで前に進んでくださいね。

堅すぎる必要はありませんが、少し落ち着いたトーンを意識すると、本人も「大人として見てくれている」と感じてくれます。

大学入学祝い:大人への第一歩を支える気持ちを込めて

大学生への入学祝い金はいくらが妥当?

大学入学は子どもにとっても親にとっても大きな節目であり、多くの家庭で進学にかかる費用はかなり高額になります。

そのため、大学入学祝いは10,000円〜30,000円が相場とされています。

祖父母や近しい親戚では5万円以上を贈る場合もありますが、基本的には10,000円〜20,000円程度が無難です。

特に一人暮らしを始めるケースでは、生活用品の準備費用もかかるため、現金での援助はとても助かります。

ただし、金額が大きすぎるとお返しの負担が大きくなるので、贈る前に親御さんと相談するのが安心です。

一人暮らしに役立つおすすめギフト

大学進学と同時に一人暮らしを始める甥や姪に対しては、生活のスタートを応援する実用的なプレゼントがとても喜ばれます。

以下は特におすすめのギフトです。

| カテゴリ | おすすめアイテム例 |

|---|---|

| 家電系 | 電気ケトル・炊飯器・掃除機 |

| 家具・生活用品 | テーブル・椅子・カーテン・収納棚 |

| ギフトカード | Amazonギフト券・家電量販店の商品券 |

| 調理セット | フライパンや包丁などのスターターキット |

| 日用品詰め合わせ | 洗剤・タオル・食器セットなど |

本人が必要な物をリクエストできるよう、事前に「何があると助かる?」と聞くのも親切です。

実際に喜ばれたエピソード紹介

実際に大学入学祝いを贈って「すごく喜ばれた!」という例をご紹介します。

気持ちと実用性のバランスが取れた贈り物は、やはり強い印象を残します。

学費支援?プレゼント?ケース別対応

大学進学には学費や交通費、生活費など多くの費用がかかるため、「学費支援として包む現金」も一つの選択肢です。

特に祖父母の場合、「学費の一部に使ってね」と言って、30,000円〜50,000円を渡すケースもあります。

一方、叔父・叔母などの立場であれば、高額な現金よりも応援の気持ちを込めたプレゼントが適しています。

予算に応じて、現金とギフトの組み合わせを検討すると良いでしょう。

メッセージ文例と渡し方のコツ

大学生に向けたメッセージは、「社会に出る準備を応援する気持ち」が伝わるようにしましょう。

○○さん、大学ご入学おめでとうございます。

新しい環境の中で、素敵な出会いや学びがたくさんあることを願っています。

自分らしく、充実した4年間を送ってくださいね。

渡す際は、あくまでも控えめに。

「これ、よかったら使ってね」「必要なものがあったら自由に使って」など、相手がプレッシャーを感じない言葉を添えると好印象です。

知っておきたい!甥や姪に入学祝いを贈るときの基本マナー

入学祝いに適した渡し方とは?

入学祝いは「お祝いの気持ち」を伝えることが最も大切です。

できれば手渡しで渡すのがベストですが、遠方に住んでいる場合やタイミングが合わない場合は、郵送や宅配便を活用しても問題ありません。

その際、封筒やギフトにはメッセージカードを必ず添えるようにしましょう。

カードがあるだけで、贈り物の温かみが何倍にも増します。

年齢に合わせた包み方の違い

入学祝いの包み方は、贈る相手の年齢によって少しずつ工夫が必要です。

- 小学生〜中学生:かわいいデザインののし袋やポップな封筒

- 高校生〜大学生:落ち着いたシンプルな和紙封筒、筆書きの表書き

また、現金の場合は新札を用意するのがマナーです。

折れたり汚れたお札は避けましょう。

兄弟姉妹で差をつけない工夫

甥や姪が複数いる場合、兄弟姉妹でお祝いの金額に差があると、思わぬトラブルのもとになることがあります。

特に年の近い兄弟では、「自分のときは少なかった」などの不満が生じがちです。

統一感のある贈り方を心がけることが重要です。

同じ金額を包むか、年齢に応じて自然な差が出るようにバランスを調整しましょう。

親との関係性で気をつけたいこと

親御さんとの関係によって、渡し方や金額にも配慮が必要です。

特に義理の兄弟姉妹に贈る場合は、遠慮や気遣いが働きやすいものです。

お祝いを渡す前に、「ちょっとした気持ちだけど」「迷惑でなければ…」と前置きすることで、相手も受け取りやすくなります。

また、事前に金額感や贈り方について相談するのも◎。

のしや表書きの正しい書き方とは?

のし袋には、紅白の蝶結びを使い、表書きは「御入学御祝」または「祝御入学」と書きます。

毛筆または筆ペンで丁寧に書くのが基本です。

名前は、表書きの下にフルネームで書きましょう。

親戚間であれば名字のみでも問題ありませんが、できるだけ丁寧に記載するのがマナーです。

まとめ

甥っ子・姪っ子への入学祝いは、金額だけでなく「気持ちの伝え方」がとても大切です。

相手の年齢や生活環境に合わせて、現金かプレゼントかを選び、メッセージを添えることで、より心に残る贈り物になります。

また、入学祝いは家族関係や親戚付き合いにも関係してくるものなので、親御さんとのコミュニケーションも大事です。マナーを守りつつ、相手の成長を温かく応援する気持ちで贈りましょう。