あ~…やばい。熱が上がってきた…

インフルかなぁ…

でも新しい職場から保険証まだもらってないんだよなぁ…

病院行きたいけどどうしたらいいんだろう?

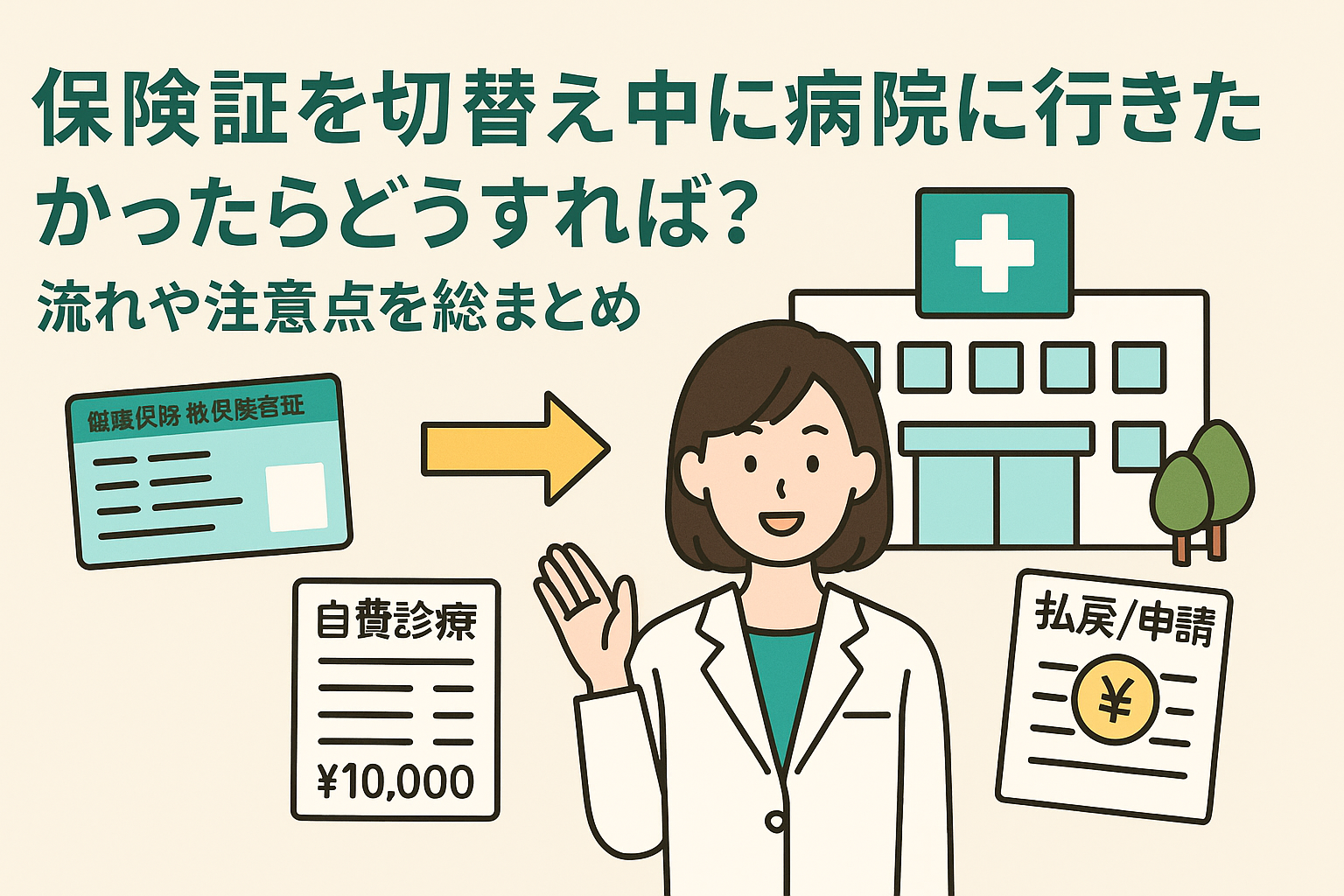

「保険証がまだ届かないけど、病院に行きたい…」そんな経験はありませんか?

就職や転職、引っ越しなどで保険証が手元にないタイミングでも、実はちゃんと病院を受診できる方法があります。

この記事では、保険証切替中でも安心して病院にかかるための流れや注意点を、わかりやすくまとめました。

自費診療から還付申請まで、実際の対処法を詳しく解説しますので、困ったときの参考にしてください。

保険証が手元にないとき、病院に行けるの?

保険証切替中でも受診できる?

保険証の切替え中でも、基本的に病院を受診することは可能です。

たとえば、会社を退職して新しい職場で保険証の発行待ちの場合や、扶養の手続き中など、どんなケースでも「保険証が届いていないから病院に行けない」ということはありません。

ただし、保険証が手元にないと「健康保険による負担軽減」は一時的に受けられず、病院側からは10割負担(全額自己負担)で請求されることが多いです。

これは後から手続きをすることで差額が戻ってくる可能性があるので、安心してください。

病院によっては、保険証がないことを伝えると「後日提示すれば大丈夫」と言ってもらえる場合もあります。

ですが、その対応は医療機関ごとに異なるため、事前に電話で確認するのが安心です。

一時的な「自費診療」ってどういうこと?

保険証がまだ手元にない状態で病院にかかると、保険証の確認ができないため、一時的に「自費診療(全額負担)」として対応されることがあります。

たとえば、本来3割負担で済むところが、全額(100%)請求されるという形です。

このとき大切なのは、必ず領収書をもらっておくことです。

後日、保険証が手元に届いたあとに、その領収書を使って「療養費の支給申請(還付申請)」をすることで、本来支払うべき3割分以外の金額が返金される可能性があります。

医療機関によっては、保険証が届いたあとに再来院して見せれば差額分をその場で返してくれる場合もあります。

そういった対応をしているかどうか、受付で相談しておくのも良いでしょう。

後日保険適用にするには?

後から保険証が届いた場合、自己負担で支払った分については「還付手続き」を行うことで、自己負担割合(3割)を超えた金額が戻ってくる可能性があります。

この制度を活用すれば、保険証がなかった期間の医療費も安心してカバーできます。

申請方法は、「療養費支給申請書」と呼ばれる書類に必要事項を記入し、医療機関の領収書を添えて提出する形が一般的です。

申請先は、加入している保険制度(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村の国民健康保険など)になります。

申請には期限がある場合が多く、原則2年以内に行う必要があるので注意しましょう。

医療費の還付申請のやり方

療養費の還付申請は、以下のような流れで進めます。

- 保険証が発行されたことを確認する

- 申請先(保険組合や市区町村など)に連絡し、申請書類を取り寄せる

- 医療機関からもらった領収書や診療明細を準備する

- 指定の書類に記入し、必要な添付書類を揃えて提出

- 審査後、振込先口座に医療費の一部が返金される

書類に不備があると返金が遅れることがあるため、しっかりと確認することが大切です。

受付時に伝えるべきポイント

病院に行く際は、受付で以下のように正直に伝えることがスムーズな対応につながります。

- 「保険証は申請中で、まだ手元に届いていません」

- 「新しい保険証は○○(会社名や市区町村)で手続き中です」

- 「発行されたら改めて提示する予定です」

このように伝えることで、病院側も事情を把握しやすく、柔軟に対応してくれる可能性が高くなります。

保険証の切替えが発生する主なケースとは?

就職・転職時の健康保険切替

就職や転職をしたタイミングでは、必ず健康保険の切替えが発生します。

新しい職場での社会保険(健康保険)の加入手続きが完了するまでには、数日から数週間かかることが一般的です。

この期間中は、以前の保険証が使えない場合が多いため、もし病院にかかる必要があれば「保険証切替中」であることを説明し、一時的に自費で支払うことになります。

その後、新しい保険証が届けば、還付申請の手続きを行って差額を取り戻す形です。

新しい職場で「健康保険証の発行予定日」や「証明書の発行可否」を確認しておくと安心です。

退職後の任意継続制度とは?

退職後は、健康保険を「任意継続」するか「国民健康保険」に切り替えるかを選ぶ必要があります。

任意継続とは、会社員だった時の保険を最長2年間、自費で継続できる制度です。

この手続きも数日かかるため、タイミングによっては保険証が手元にない期間が発生します。

その間に病院に行く場合は、自己負担での診療になることもありますが、後日還付が可能です。

任意継続の申請は「退職日の翌日から20日以内」に行う必要があるため、早めの手続きが重要です。

国保から社保への変更時

アルバイトや自営業から正社員になった場合、国民健康保険(国保)から社会保険(社保)に切り替える必要があります。

このとき、古い保険証は市区町村役場へ返却し、新しい保険証が届くまで数日かかります。

この期間に受診する場合は、自己負担で対応し、新しい保険証が届いた後に手続きを行えば医療費の一部が戻ってきます。

切替え後は、古い保険証を使わないよう注意しましょう。無効の保険証を使うとトラブルの原因になります。

扶養に入る・外れるタイミング

結婚や出産などのライフイベントで、誰かの扶養に入ったり外れたりする場合にも保険証の切替えが必要です。

扶養に入る場合は、扶養者の勤務先から「被扶養者用の保険証」が発行されます。

手続きには数日かかるため、その間に病院を利用する場合は「保険証申請中」であることを伝えて一時的に自費診療を受けることになります。

こちらも後からの還付手続きで医療費が返ってくる可能性があります。

保険証の再発行が必要な場合

保険証を紛失してしまった場合や破損した場合も、再発行の手続きが必要になります。

再発行には通常1週間前後かかることが多いです。

その間、病院に行く場合は、再発行の申請をしていることを伝え、医療機関での対応を確認しましょう。

多くの病院では、後日提示を条件に保険扱いでの診療を受け付けてくれます。

保険証が届くまでの間にできる準備とは?

保険証の申請後に受け取れる「資格証明書」とは?

保険証の発行を申請したあと、正式な保険証が手元に届くまでの間に「資格証明書」という書類を発行してもらえる場合があります。

これは「この人は保険に加入している途中です」ということを証明するもので、病院での一時的な代用として使えることがあります。

たとえば、会社に健康保険の申請をした際、「健康保険資格取得証明書」を発行してもらうよう依頼すると良いでしょう。

これは会社の担当部署(総務や人事)を通して健康保険組合や協会けんぽから発行されます。

この証明書を病院に提示することで、保険証がなくても3割負担のまま診察を受けられる場合があるため、非常に有効です。発行には数日かかることもあるので、必要な場合は早めに申請しておきましょう。

保険者から発行される「確認書類」の活用

加入している健康保険の種類によっては、保険者から「保険加入を証明する書類(資格確認通知書など)」を個別に発行してくれるケースもあります。

これらの書類も、正式な保険証が届くまでの間に病院での診察を受ける際に活用できます。

たとえば、国民健康保険では、市役所で「保険資格証明書」を発行してもらえますし、任意継続中の協会けんぽや企業の健康保険組合でも類似の証明書をもらえることがあります。

病院によっては、こうした証明書があれば3割負担で診療してくれることも多いので、保険者に連絡して確認・取得しておくと安心です。

病院の窓口で説明するポイント

保険証が届いていない状態で病院に行くときは、受付での説明がとても大切です。

誤解されないよう、簡潔に自分の状況を伝えましょう。

ポイントは以下のようになります:

- 現在、保険証の発行手続き中であること

- 保険加入の証明書類(資格証明書など)を持っている場合は提示

- 後日、保険証が届いたら提示・還付手続きを行う予定であること

事前に病院に電話しておくと、対応方法を教えてもらえることも多いので、できるだけ受診前に連絡することをおすすめします。

医療費の領収書を必ず保管!

保険証がない状態で一時的に自費診療を受けた場合、領収書をなくさずに保管することが非常に重要です。

この領収書がなければ、後から還付申請をしても受理されないことがあります。

また、診療内容が記載された「診療明細書」もあれば一緒に保管しておきましょう。

申請先によっては、病名や処置の詳細が必要になることもあるため、できる限り詳細な記録を残しておくのがベストです。

紙だけでなく、スマホで写真を撮っておくのも安心策のひとつです。

電話相談窓口の活用法

不安なことがあるときは、加入している保険者や医療機関、または市区町村の健康保険担当窓口に電話で相談するのがおすすめです。

特に以下のような情報を確認しておくと良いでしょう。

- どのタイミングで保険証が発行されるか

- 「資格証明書」や「加入証明書」の発行は可能か

- 病院での対応例や手続き方法

- 還付申請の方法や提出書類

わからないことをそのままにせず、事前に情報を集めておくことで、安心して病院を利用できます。

医療費を自己負担した後の「払い戻し」手続き完全マニュアル

還付申請はどこに出す?必要な書類は?

保険証がない状態で医療機関を受診し、自費で支払った場合には、「療養費支給申請」を行うことで本来の負担割合との差額を返してもらえる可能性があります。

申請先は以下の通りです

- 社会保険加入者:健康保険組合または協会けんぽ

- 国民健康保険加入者:市区町村の役所

必要な書類は主に以下の通りです

- 療養費支給申請書(保険者のサイトや窓口で入手可)

- 医療費の領収書(原本)

- 診療明細書(あれば望ましい)

- 保険証のコピー(後日交付されたもの)

- 振込口座情報

これらを提出後、審査を経て数週間〜1か月程度で還付金が口座に振り込まれます。

領収書の紛失時はどうする?

領収書をなくしてしまった場合、原則として還付申請は受理されません。

ですが、どうしても必要な場合は、医療機関に「再発行が可能かどうか」を問い合わせてみましょう。

医療機関によっては、再発行や証明書類の作成に応じてくれることもあります(手数料がかかる場合もあり)。

早めに連絡して事情を説明するのがポイントです。

還付金が戻るまでの期間

還付申請を出してから実際にお金が戻ってくるまでの期間は、保険者によって異なりますが、通常は3〜6週間程度とされています。

書類に不備があった場合や、申請者が多い時期にはさらに時間がかかることもあります。

また、申請状況の確認も可能なので、不安な場合は担当窓口に連絡して進捗を確認するとよいでしょう。

医療機関ごとの対応の違い

病院によっては、保険証の後日提示による「一時預かり対応」をしてくれるところもあります。

この場合、診療は一旦自費扱いで行いますが、後日保険証を見せれば差額を返金してくれるというものです。

しかし、こういった対応をしていない病院もあるため、あらかじめ電話などで確認しておくのが確実です。

また、個人病院よりも大きな病院のほうが柔軟な対応をしてくれることが多い傾向があります。

二重払いに注意!確認すべきポイント

保険証が届いたあとに、すでに病院で支払った分を還付申請しようとして、同じ費用を二重に請求してしまうミスに注意が必要です。

たとえば、病院に直接保険証を持参して返金を受けたあとに、同じ領収書を使って保険者に還付申請をしてしまうと「二重請求」になり、返金を拒否されることもあります。

申請前に必ず

- 病院に確認を取ったか

- 返金をすでに受けていないか

をチェックしましょう。

トラブルを避けるために知っておきたいこと

医療機関に事前に電話するのが安心

保険証が手元にない状態で病院に行く場合、事前に医療機関に電話で問い合わせることを強くおすすめします。

病院によっては、後日保険証を提示すれば保険診療として扱ってくれることもありますし、必要な持ち物や対応方法を教えてくれます。

「まだ保険証が届いていませんが受診できますか?」と率直に相談するだけで、不安がぐっと軽くなります。

急な体調不良などで不安な中でも、電話一本で安心して受診できる方法が見つかることも多いです。

特に初めて行く病院の場合は、受付の対応がどうなるかわからないので、事前連絡でトラブルを回避しましょう。

健康保険組合・市区町村窓口との連携

保険証の切替えや、申請書類の取得、還付の手続きなどでは、保険者(健康保険組合や市区町村役所)とのスムーズなやりとりが欠かせません。

わからないことがあったら、まずは電話やメールで問い合わせてみるのが安心です。

最近では、健康保険組合や協会けんぽの多くが公式サイトで書類のダウンロードや申請方法を案内しているので、それらを確認しておくのも良いでしょう。

また、役所の窓口に行く場合は、混雑する時間帯を避けるとスムーズに案内してもらえます。

保険証をスマホで撮っておくのは有効?

保険証が届いたあと、スマホで写真を撮って保管しておくのは非常におすすめです。

万が一、次に病院へ行くときに保険証を忘れてしまった場合でも、その画像を提示すれば対応してくれる病院もあります。

ただし、写真だけで確実に保険適用になるわけではないので、あくまで「一時的な確認用」として使うイメージです。実際の診療のときには、原本の提示が求められることも多いため、忘れずに持参しましょう。

でも「保険証の画像を見せたことでトラブルを回避できた」という声もあるため、いざというときの備えとして活用して損はありません。

マイナンバーカードの保険証利用は可能?

近年、**マイナンバーカードを保険証として使える「マイナ保険証」**の制度が広がっています。

これがあれば、物理的な保険証がなくても、対応病院でマイナンバーカードをかざすだけで保険診療が受けられます。

ただし、利用するには事前の登録が必要で、マイナポータルなどを通じて手続きしておく必要があります。

また、すべての病院がマイナ保険証に対応しているわけではないため、事前に病院が対応しているか確認するのが安心です。

スマートに診療を受けるための新しい選択肢として、積極的に活用したいところですね。

保険証切替時の「よくある誤解」まとめ

保険証の切替えについては、次のような誤解が多く見られます

| 誤解 | 実際の対応 |

|---|---|

| 保険証がないと病院に行けない | 実際は受診可能。後日還付申請で対応できる |

| 自費診療は全額損する | 領収書があれば差額が戻る可能性が高い |

| 手続きが面倒で損するだけ | 書類が揃っていれば手続きは意外と簡単 |

| マイナンバー保険証はまだ使えない | 対応病院では利用可能。今後も普及予定 |

| 病院側がすべて把握してくれる | 患者から説明することでトラブル回避できる |

誤解を解いて、正しい知識を持っておくことで、いざというときの対応に大きな差がつきます。

まとめ

保険証が手元にない期間でも、病院を受診することは可能であり、正しい手順と知識があれば医療費の負担を最小限に抑えることができます。

特に重要なのは次の3点:

- 受診前に病院に連絡し、保険証が未着であることを伝える

- 自費診療となった場合は領収書と明細書を必ず保管する

- 保険証が届いたら速やかに還付申請を行う

また、資格証明書やマイナ保険証の活用、スマホへの写真保存なども合わせて準備しておくと、万が一のときにも安心です。

保険制度は少し複雑に見えるかもしれませんが、正しい知識と少しの準備があれば、安心して医療を受けることができます。