うさぎはその愛らしい見た目とは裏腹に、とてもデリケートな生き物です。特に日本の暑くて湿度の高い夏は、命に関わる大きなリスクになります。あなたのうさぎは、夏の準備ができていますか?この記事では、うさぎの熱中症の原因から、予防法、応急処置までを徹底解説します。もしものときに慌てないように、正しい知識と備えをいまから一緒に身につけていきましょう。

うさぎが熱中症になりやすい理由とは?

なぜうさぎは暑さに弱いのか?

うさぎは、実はとても暑さに弱い動物です。もともとうさぎは、草むらや木陰など、涼しいところで過ごすことが多い動物なので、高温多湿の日本の夏にはあまり向いていません。また、人間のように汗をかいて体温を下げることもできません。さらに、うさぎの体はふわふわの毛でおおわれていて、熱がこもりやすいのです。

特に注意が必要なのは、鼻でしか呼吸できないこと。犬のように「ハアハア」と口を開けて体温を下げることができないため、体がどんどん熱くなってしまうのです。また、うさぎの耳にはたくさんの血管が通っていて、耳を通じて熱を逃がす働きがありますが、それにも限界があります。室温が高くなると、耳からの放熱だけでは体温調整が間に合わず、体がオーバーヒートしてしまいます。

こうした体の仕組みから、気温が25度を超え始めると、うさぎにとってはすでに「暑い」と感じる状態になります。特に30度を超えると、熱中症のリスクが一気に高まります。人間が「ちょっと暑いな」と感じるくらいの温度でも、うさぎにとっては危険な環境なのです。

ですから、夏はエアコンでしっかり室温を管理し、日差しの当たらない涼しい場所で過ごさせることがとても大切になります。うさぎは小さな体で一生懸命がんばっています。飼い主がその特性を理解し、快適な環境を整えてあげることが、命を守る第一歩になります。

熱中症になりやすい季節と室温は?

うさぎが熱中症になりやすいのは、主に5月中旬から9月下旬までの暑い季節です。特に梅雨明け後の7月〜8月は、気温も湿度も高くなるため、最も注意が必要です。人間にとってもつらい暑さですが、うさぎにとってはもっと深刻です。

うさぎが快適に過ごせる室温は、だいたい18度〜24度くらいです。25度を超えると暑く感じ始め、28度を超えると熱中症の危険がぐっと高まります。湿度も重要で、理想は40〜60%。湿度が高いと汗をかけないうさぎはさらに体温調整が難しくなり、熱が体内にこもりやすくなります。

また、室温がそれほど高くなくても、直射日光が当たる場所や風通しが悪い場所では、実際の体感温度がぐっと上がってしまいます。例えば、窓際にケージを置いていると、太陽の光で温室のように暑くなり、熱中症になってしまうこともあります。

エアコンをつけるだけではなく、ケージの位置や日よけの設置、空気の流れを意識することで、うさぎにとってより快適な環境をつくることができます。季節に応じて室内の配置や湿度対策を見直すことも大切です。

実際にあったうさぎの熱中症事故例

うさぎの熱中症事故は、実際に多く報告されています。たとえば、ある飼い主さんは、日中にエアコンのタイマーを切って外出してしまい、帰宅したときにはうさぎがぐったりしていて、病院に連れて行ったけれど助からなかったというケースがあります。

また、「風通しがよければ大丈夫」と思って窓だけ開けていたケースもありますが、外気温が高すぎて逆効果になり、室温が35度を超えていたこともありました。このような場合、短時間でうさぎの体温が急上昇してしまい、気づいたときにはすでに命の危険にさらされていることがあります。

他にも、車での移動中に熱中症になることもあります。クーラーをかけていなかったり、キャリーの中が密閉されていたりすると、車内はあっという間に高温になります。たとえ10分程度の移動でも、条件によっては致命的になることがあるのです。

これらの実例からわかるのは、「少しの油断が命取りになる」ということです。うさぎはとてもデリケートな動物なので、ちょっとした気温の変化や環境の違いで体調を崩しやすいです。大切な命を守るためには、「たぶん大丈夫」ではなく、「絶対に安全な状態を保つ」ことが必要です。

他のペットと比べて何が違う?

うさぎと犬・猫などの他のペットを比べたとき、特に違うのは「体温調整の方法」と「ストレスに弱い点」です。犬はパンティング(ハアハアと口を開けて呼吸)で体温を下げることができますし、猫も日陰を探してうまく体を冷やす行動をとります。

しかし、うさぎは汗もかけず、口呼吸も苦手です。耳でしか熱を逃がせないため、どうしても体温がこもりやすくなります。さらに、うさぎはとても静かな動物なので、体調が悪くなっても鳴いて知らせることがありません。そのため、飼い主が異変に気づきにくいのです。

また、ストレスにも非常に敏感で、ちょっとした環境の変化でも体調を崩してしまいます。暑さに加えてストレスがかかると、免疫力が下がり、回復もしにくくなります。犬や猫はある程度自分で移動して快適な場所を探せますが、うさぎはケージ内にいることが多いため、逃げ場がないという点も大きな違いです。

これらの理由から、うさぎは他のペット以上に「飼い主の気配りと環境管理」が必要な動物だといえます。

放置するとどうなる?最悪のケース

うさぎが熱中症になってしまった場合、放置すると命に関わるとても危険な状態になります。体温が上がりすぎると、まず呼吸が早くなり、よだれが出て、体がぐったりとしてきます。さらに進行すると、意識がなくなり、けいれんを起こしたり、最悪の場合は死亡してしまうのです。

熱中症の怖いところは、急激に症状が悪化する点です。朝は元気だったのに、数時間後にはぐったりしてしまうというケースもあります。特に一人暮らしで日中留守にする人や、エアコンをつけっぱなしにすることに不安を感じている人は注意が必要です。

また、熱中症になったうさぎは、たとえ一命をとりとめたとしても、内臓にダメージを受けていたり、脳に後遺症が残ったりすることもあります。そのため、「少し様子を見る」という対応では手遅れになることがあるのです。

うさぎの命を守るためには、「熱中症にさせない」ことが何より大切です。日々の観察、環境づくり、異変への早期対応。この3つを徹底することが、飼い主としての責任であり、愛情でもあります。

熱中症の初期症状と進行サイン

初期に見られる5つの兆候

うさぎが熱中症になりかけているとき、いくつかの初期サインがあります。これに早く気づいてあげることで、命を守ることができます。代表的な5つの兆候を紹介します。

1つ目は、「耳が熱くなる」こと。うさぎの耳は体温調節に関わっているため、体温が上がると耳が熱くなるのです。普段よりも触って明らかに熱いと感じたら要注意です。

2つ目は、「呼吸が速くなる」。うさぎは普段、静かでゆっくりした呼吸をしていますが、暑さで体温が上がると、ハッハッと浅く速い呼吸になります。これは体内の熱をなんとか逃がそうとするサインです。

3つ目は、「だらんと寝そべるようになる」。いつもより動かなくなり、足を伸ばして横になることが増えたら、体力が奪われている証拠です。快適な姿勢ではなく、「ぐったりしている」ようなら、すぐに対応が必要です。

4つ目は、「食欲がなくなる」。うさぎは暑さで体調を崩すと、すぐに食べなくなります。牧草やペレットに興味を示さなくなったり、水も飲まなくなった場合は、体の異常を疑いましょう。

5つ目は、「目に力がない・ぼーっとしている」。目がトロンとしていたり、反応が鈍くなるのも危険なサインです。うさぎは具合が悪くても我慢する性質があるため、初期の異変はとても大切な手がかりになります。

これらのサインを見逃さず、少しでも「いつもと違う」と感じたら、すぐに涼しい場所に移動させるなどの対応を始めましょう。

呼吸の異常と体温の変化

熱中症が進行してくると、うさぎの呼吸と体温にさらなる異常が現れます。特に「呼吸が浅くて早い」状態や、「口を開けて苦しそうに呼吸する」ようになったら、すぐに危険な状態です。

うさぎは本来、鼻で静かに呼吸します。ですので、口呼吸をしていたり、ヒクヒクと胸が激しく動いていたりしたら、それは体に相当な負担がかかっている証拠です。呼吸が不安定な場合、すでに体温が40度近くまで上がっている可能性があります。

体温を正確に測るには、動物病院で測ってもらうのが一番ですが、自宅で目安を知るには「耳や体表が熱いかどうか」「うさぎがふらついていないか」を確認しましょう。普段よりも耳がカッカとしていたり、触ると全身が熱い場合は要注意です。

また、呼吸の異常が見られるときは、脳に十分な酸素が送られていない可能性もあります。放っておくと、意識を失ったり、けいれんを起こしたりする恐れがあります。すぐに室温を下げる、水分を与える、病院に連絡するなどの行動が必要になります。

呼吸と体温は、うさぎの体調を知る「命のバロメーター」です。普段から落ち着いた呼吸や触ったときの温度感を覚えておき、変化に気づけるようにしておきましょう。

よだれやふらつきが危険な理由

普段はあまりよだれをたらさないうさぎが、熱中症のときによだれを流していたら、それはかなり危険なサインです。体温が高くなりすぎて、自律神経のバランスが崩れ、口の中の水分量がコントロールできなくなっている状態です。

また、立ち上がってもふらふらとよろけたり、足がもつれるような動きをしたりするのも、体内の熱が神経や筋肉に悪影響を与えている証拠です。この段階では、うさぎの体がすでにかなり限界に近づいています。

さらに、こういった症状が見られるときには、内臓にもダメージが及んでいる可能性が高くなっています。特に心臓や腎臓に負担がかかると、命に関わる深刻な状況に発展します。

うさぎは言葉を話せない分、行動でサインを出してくれています。「なんだか様子が変だな」と感じたら、見過ごさないでください。特に「よだれ」と「ふらつき」は、病院に行くかどうかを判断するうえで、とても大事なポイントになります。

早めに対応すれば、命を守ることができます。逆に「様子見」をしてしまうと、取り返しがつかないことにもなりかねません。判断に迷ったら、すぐに獣医師に相談しましょう。

重症化するとどうなる?

熱中症がさらに進んで重症化すると、うさぎは命の危機に直面します。具体的には、意識がもうろうとし、反応がなくなったり、倒れたまま起き上がれなくなったりします。さらに進行すると、けいれんを起こし、呼吸や心拍が止まってしまうこともあります。

このような状態になると、非常に危険です。一刻も早く病院で治療を受けなければ、助からないこともあります。また、仮に命が助かったとしても、脳や内臓に後遺症が残る可能性が高く、元のように元気に生活するのが難しくなるケースもあります。

重症化するスピードは思ったよりも早く、発見から数十分で急変することもあるため、「少しぐったりしているだけかな」と油断せず、すぐに対処することが大切です。重症化する前に、初期段階で見つけ、早めの対応をとることが命を守るカギです。

また、夏は熱中症だけでなく、同時に脱水症状も起こしやすくなります。体内の水分が失われると、血液の流れが悪くなり、臓器が正常に働かなくなります。これも重症化を早める要因となるのです。

うさぎがいつもと違う行動をしたときには、「もしかして熱中症かも?」と疑う習慣を持ちましょう。

病院に連れていくタイミングは?

「病院に行くべきかどうか」迷ったときは、「いつもと違う状態が30分以上続くかどうか」が一つの判断ポイントになります。元気がない・食べない・呼吸が荒い・体が熱いといった症状が30分以上続いている場合は、すぐに病院に連れて行くべきです。

また、ぐったりして動かない、目に力がない、呼吸が浅いといった症状がある場合は、時間を待たずに緊急で病院へ行きましょう。こうした場合、家での応急処置では間に合わないことが多いため、早い判断が命を救います。

夏の間は、かかりつけの動物病院の「夏季の診療時間」や「緊急連絡先」をあらかじめメモしておくと安心です。特に夜間や休日に対応してくれる病院の情報を控えておくと、いざというときに慌てずに行動できます。

また、うさぎに対応している病院は限られているため、日ごろから「うさぎOK」の病院をチェックしておくことも大切です。もしものときのために、輸送用のキャリーや保冷剤も準備しておきましょう。

早めの通院と準備が、うさぎの命を守ることに直結します。

自宅でできる!熱中症の予防と対策

エアコンの適切な温度管理

うさぎにとって快適な室温は18〜24度、理想的には22度前後です。夏の間はエアコンを24時間稼働させることが基本といっても過言ではありません。人間には少し涼しすぎると感じるかもしれませんが、うさぎにとっては快適で安全な温度です。

エアコンの温度は25度以下を目安にし、湿度は40〜60%の範囲を保ちましょう。湿度が高いと熱が体にこもりやすくなるため、除湿機やエアコンのドライ機能も上手に活用すると良いです。

また、エアコンの風が直接うさぎに当たらないように注意が必要です。冷風が直接体に当たると体調を崩す原因にもなります。風向きを調整したり、ケージに布をかけるなどして、やさしい空気の流れを作ることが大切です。

さらに、電気代が気になる方もいるかもしれませんが、うさぎの命を守るための「命の冷房代」と考えれば必要なコストです。近年はエアコンの省エネ性能も向上しているので、長時間の使用でも過度な負担にはなりません。

夏のエアコンは、「快適さ」ではなく「命を守る装置」として必ず活用しましょう。

ケージや部屋の配置の工夫

うさぎのケージを設置する場所は、暑さ対策の上でもとても重要です。まず、絶対に避けたいのが「直射日光が当たる場所」。特に窓際は、日が差し込むと温室のように熱がこもり、あっという間に高温になります。たとえ部屋の温度が25度だったとしても、窓際のケージ内は30度を超えることもあります。

理想的なのは、エアコンの効いた部屋の中で、日光が直接当たらず、かつ風通しの良い場所です。ただし、エアコンの風が直接ケージに当たるのも避けましょう。冷風がうさぎの体に直撃すると、冷えすぎて体調を崩す可能性があります。エアコンの風向きを調整したり、ケージの側面に布をかけて風よけにするなどの工夫が必要です。

また、ケージの下にすのこや断熱シートを敷くのも効果的です。床からの熱を防ぎ、ケージ内の温度が安定します。さらに、部屋の中に温度計と湿度計を設置し、「今、うさぎにとって安全な環境かどうか」を常に確認できるようにしておくと安心です。

部屋のカーテンも遮光タイプにすると、日中の気温上昇を防ぐことができます。とくに東向きや南向きの部屋は朝から日差しが強いため、遮光カーテンやすだれ、アルミシートなどで窓の外から遮熱するのも良い対策です。

配置をちょっと見直すだけで、うさぎが夏をぐっと快適に過ごせるようになります。

冷感グッズは効果ある?

最近はペットショップやネット通販で、うさぎ用の冷感グッズがたくさん販売されています。「ひんやりマット」「大理石プレート」「アルミボード」などが代表的なアイテムです。これらはエアコンと併用することで、熱中症予防にとても効果的です。

例えば、大理石プレートは自然に冷たさを保つ素材なので、エアコンの効いた部屋に置くとさらにひんやり効果がアップします。うさぎは暑いとき、自分で冷たい場所に体をくっつけて熱を逃がそうとする習性があるので、こうしたプレートをケージの中に入れておくと、自らそこに乗って体を冷やしてくれます。

ただし、注意点もあります。金属や石のプレートは一部のうさぎが嫌がることがあります。導入するときは、強制せずに「自然に選ばせる」ことがポイントです。プレートをケージの一部に置き、他の場所にも布やすのこを置いて、うさぎが好みで選べるようにしましょう。

また、保冷剤を布にくるんでケージの外側に置く方法もあります。ただし、うさぎがかじって中身が出てしまうと危険なので、必ずケージの外から使うようにしてください。誤飲防止のためにも、保冷剤をそのままケージ内に入れるのはNGです。

冷感グッズはあくまで「サポートアイテム」です。エアコンを併用したうえで、快適なスペース作りの一部として上手に使いましょう。

水分補給の工夫と注意点

うさぎも人間と同じように、暑い季節は水分がとても大切です。水をしっかり飲んでもらうことが、熱中症の予防に直結します。うさぎは体が小さいため、少し水を飲まないだけでも脱水症状になりやすいのです。

まず、毎日必ず新鮮な水を用意しましょう。夏場は特に水がぬるくなりやすいため、1日に何度か交換して冷たい状態を保つようにします。冷蔵庫の水をそのまま与える必要はありませんが、常温より少し冷たいくらいがベストです。

また、ウォーターボトルと水入れボウルの両方を用意するのもおすすめです。うさぎによってはボトルよりボウルの方が飲みやすい子もいますし、どちらかが詰まってももう一方で飲めるという保険にもなります。

さらに、野菜からの水分補給も有効です。例えば、レタスやキュウリなど水分の多い野菜を少量与えることで、自然な形で水分を摂ることができます。ただし、あげすぎると下痢を起こすので、量や種類には注意が必要です。必ず「おやつ程度」として考えましょう。

飲水量の目安は、体重1kgのうさぎで1日に約100ml〜150mlほどです。あまり飲まない日が続く場合は、病気や環境の問題が隠れている可能性もあるため、早めに獣医師に相談しましょう。

外出時や旅行中の注意点

飼い主が留守にする時間が長くなると、うさぎの熱中症リスクは急激に高まります。特に夏場に外出や旅行をする際は、しっかりとした準備と対策が欠かせません。

まず、絶対にやってはいけないのが「エアコンのタイマー切り」。外出中にエアコンが切れてしまうと、部屋の温度が急上昇し、数時間で命の危険にさらされてしまいます。必ずエアコンは「つけっぱなし」にし、28度以下に設定しておくことが基本です。

また、停電のリスクにも備えましょう。短時間でも電気が止まると、室温が一気に上がります。可能であれば「スマートカメラ」や「温度監視センサー」を設置し、外出先から室温をチェックできるようにしておくと安心です。

旅行で長期間家を空ける場合は、信頼できるペットシッターや家族に預けるのが最善です。うさぎの飼育に慣れていない人には任せず、細かく説明し、毎日室温・食事・排泄の確認をしてもらいましょう。

また、ペットホテルに預ける場合は、「うさぎに特化した施設」を選ぶことが重要です。犬猫用のホテルだと温度や音、においなどのストレスが大きすぎて、逆に体調を崩すこともあります。

「うちの子は大丈夫」と思い込まず、「もしものとき」に備えるのが、飼い主の責任です。

もしもの時の応急処置マニュアル

応急処置の基本ステップ

うさぎが熱中症になってしまった場合、すぐに適切な応急処置をとることが命を救うカギとなります。以下の基本ステップを覚えておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

- すぐに涼しい場所へ移動

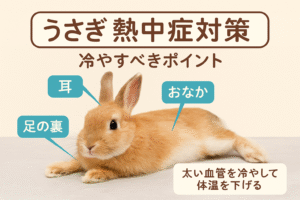

まず、エアコンが効いている部屋や風通しの良い涼しい場所にうさぎを運びます。うさぎがぐったりしている状態でも、無理に抱っこせず、タオルなどでそっと包んで移動させましょう。 - 体を冷やす

耳・足の裏・わきの下など血管が通っている部分を冷やします。保冷剤を直接当てるのはNGなので、必ずタオルなどで包んで当ててください。水で冷やしたタオルを軽く絞って体にかけるのも有効です。 - 水を与える

少量ずつ、口元に水を持っていって飲ませます。シリンジ(注射器型の給水器)があれば便利ですが、無理やり飲ませないよう注意が必要です。自力で飲めるならそれが一番です。 - 様子を観察する

呼吸・体温・反応を観察しながら、冷やしすぎないよう注意します。手足が冷たくなりすぎたり、震え出したら冷却を中止して体温の戻りを待ちます。 - 病院へ連絡

症状が改善しない、あるいはぐったりしたままなら、すぐにかかりつけの獣医師に連絡を取り、指示を仰ぎましょう。移動が必要な場合は、涼しい環境を保ちながら病院へ。

これらを知っておくだけで、いざというときに慌てず命を守る行動が取れます。

水や氷の使い方の注意点

熱中症の応急処置では、水や氷を使って体を冷やすことがありますが、正しく使わないと逆効果になることもあります。ここでは注意点をおさえておきましょう。

まず、氷を直接うさぎの体に当てるのはNGです。急激に冷やすと血管が縮んで、かえって体内の熱が逃げにくくなってしまいます。また、皮膚が薄いうさぎは冷えすぎると低体温やショック状態を起こすこともあります。

おすすめなのは、氷をタオルで包んで当てる方法です。耳や足の裏に軽く当てるだけでも体温が少しずつ下がります。また、凍らせたペットボトルをタオルで包んでケージのそばに置くと、うさぎが自分で近づいて体を冷やすこともできます。

水に関しては、冷水ではなく常温の水を与えるのが基本です。冷たすぎる水は胃腸に負担をかけてしまい、かえって体調を崩す原因になります。また、スポイトなどで無理やり飲ませると気管に入ってしまうことがあるので、あくまで「自発的に飲んでもらう」ことを優先しましょう。

氷や水は便利な応急アイテムですが、「やさしく・少しずつ」が合言葉です。体を冷やす=急冷ではないということを覚えておきましょう。

体を冷やすタイミングと方法

うさぎの体を冷やすときにもっとも大切なのは、「タイミング」と「冷やす場所」の選び方です。間違ったタイミングで全身を冷やしてしまうと、かえって体調が悪化することがあります。

まず冷やすタイミングですが、耳が熱くなっている・呼吸が浅くて早い・ぐったりしているといった初期症状が出ているときがベストです。この段階で早めに対応すれば、重症化を防げます。

冷やす場所としては、「耳」「足の裏」「脇の下(前足の付け根)」が効果的です。これらは血管が集中しているため、冷却の効果が出やすいのです。逆に、背中やお腹など体の中心部を冷やすのは避けましょう。内臓が冷えて体に負担をかけてしまいます。

また、冷やす方法は「少しずつ」がポイント。保冷剤や冷たいタオルをいきなり長時間当てると冷えすぎてしまうため、数分ごとに状態を確認しながら当てたり外したりするのが理想です。冷却しすぎて手足が冷たくなってきたら、すぐにやめて様子を見ましょう。

体を冷やす=氷や水をたくさん使うことではありません。うさぎにとっては、ちょっとずつ優しく冷やすことが一番安全で効果的なのです。

NGな対応とその理由

熱中症のとき、やってはいけないNG対応もたくさんあります。誤った処置は、うさぎの状態をさらに悪化させる原因になりますので、しっかり覚えておきましょう。

まずNGなのは、急に冷水を浴びせること。びっくりしてパニックになったり、体温が一気に下がってショック状態になることがあります。うさぎは心臓が弱く、急な変化にとても敏感です。

次に、氷をそのまま体に当てること。先述の通り、冷えすぎによる凍傷や血管の収縮が起きてしまいます。

また、うさぎの口を無理に開けて水を飲ませることも危険です。誤って気管に入ると窒息したり、肺炎を起こすこともあります。自分から飲めるように、口元に水をそっと近づける程度にしましょう。

さらに、「もう少し様子を見よう」と放置することも、命取りになります。うさぎは我慢強く、不調を見せにくい動物です。明らかに様子がおかしいときは、迷わず行動することが大切です。

応急処置の基本は、「焦らず、でも迷わず」です。やってはいけないことを知っておくことで、正しい行動ができるようになります。

動物病院での処置内容とは?

うさぎが熱中症で病院に運ばれた場合、どのような処置が行われるのでしょうか?主な内容は、以下の通りです。

まず最初に行われるのが、体温測定と状態のチェックです。体温が40度を超えていれば、すぐに冷却措置が取られます。同時に、脱水やショック症状がある場合は、点滴による水分補給や電解質の補正も行われます。

うさぎは血管が細く点滴が難しいこともありますが、必要に応じて皮下点滴や静脈点滴を使って命をつなぎます。また、呼吸状態が悪いときは、酸素吸入が行われることもあります。

重度の場合は、入院して経過観察を行うケースもあります。体温や呼吸、心拍をモニターしながら慎重に治療を続けます。必要であれば、内臓のダメージを確認するための血液検査やレントゲンなども行われます。

早期に病院に行けば、軽い処置ですぐに回復することも多いですが、重症化してからだと命の危険や後遺症のリスクが高まります。そのため、少しでも「おかしい」と感じたら、早めの通院が何より大切です。

動物病院は「最後の手段」ではなく、「早めの安全策」として、積極的に利用しましょう。

大切な命を守るために飼い主ができること

飼い主として意識すべきこと

うさぎを飼うということは、小さな命を預かる責任を持つということです。とくに夏の暑さ対策において、飼い主が意識すべき最も大切なことは「先回りの準備」です。うさぎは暑さにとても弱く、気温が上がってからでは遅い場合があります。

まず、気温が上がり始める前、たとえば5月や6月のうちからエアコンの点検や冷房グッズの準備を始めておきましょう。また、ケージの位置や遮光対策なども、夏本番の前に見直しておくと安心です。

日々の観察も重要です。うさぎは我慢強く、体調が悪くてもなかなか外に出しません。だからこそ「なんとなく元気がない」「いつもと様子が違う」といった小さな変化に気づける目が、飼い主には求められます。

さらに、「熱中症はすぐに命に関わる」という強い意識を持ちましょう。暑さは“静かに襲ってくる危機”です。命を守るのは、日々のちょっとした気配りと観察力なのです。

季節ごとのチェックリスト

うさぎを安全に育てるためには、季節ごとに環境を見直すことがとても大切です。ここでは、夏を中心に使える「季節別チェックリスト」をご紹介します。

| チェック項目 | 春(3〜5月) | 夏(6〜9月) | 秋(10〜11月) | 冬(12〜2月) |

|---|---|---|---|---|

| エアコンの点検 | ✅ | ✅(常時使用) | ✅ | ✅(暖房用) |

| ケージの位置調整 | ✅ | ✅(直射日光NG) | ✅ | ✅(寒さ対策) |

| 温湿度計の設置と確認 | ✅ | ✅(必須) | ✅ | ✅ |

| 冷感/防寒グッズの用意 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |

| 水分・食事チェック | ✅ | ✅(飲水量UP) | ✅ | ✅(食欲減注意) |

| 健康観察(体重、食欲) | ✅ | ✅(重要) | ✅ | ✅ |

このように、季節によって対応すべき内容が変わります。特に夏は、温湿度管理と冷却対策を徹底することが何より大切です。日々チェックリストに沿って確認することで、異常に早く気づけるようになります。

季節ごとのチェックリスト

うさぎを安全に育てるためには、季節ごとに環境を見直すことがとても大切です。ここでは、夏を中心に使える「季節別チェックリスト」をご紹介します。

| チェック項目 | 春(3〜5月) | 夏(6〜9月) | 秋(10〜11月) | 冬(12〜2月) |

|---|---|---|---|---|

| エアコンの点検 | ✅ | ✅(常時使用) | ✅ | ✅(暖房用) |

| ケージの位置調整 | ✅ | ✅(直射日光NG) | ✅ | ✅(寒さ対策) |

| 温湿度計の設置と確認 | ✅ | ✅(必須) | ✅ | ✅ |

| 冷感/防寒グッズの用意 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |

| 水分・食事チェック | ✅ | ✅(飲水量UP) | ✅ | ✅(食欲減注意) |

| 健康観察(体重、食欲) | ✅ | ✅(重要) | ✅ | ✅ |

このように、季節によって対応すべき内容が変わります。特に夏は、温湿度管理と冷却対策を徹底することが何より大切です。日々チェックリストに沿って確認することで、異常に早く気づけるようになります。

情報共有の重要性

うさぎの飼育に関する情報は、意外と限られています。犬や猫に比べて専門書やネット記事も少なく、間違った情報を信じてしまうリスクもあります。そのため、信頼できる情報を集め、必要があれば獣医師に直接相談することが大切です。

また、SNSや飼い主同士の交流も非常に有効です。うさぎ専門のフォーラムやLINEグループ、X(旧Twitter)などには、多くの経験者がいて、「こういうときどうしたらいい?」という疑問にも親身に答えてくれる人がたくさんいます。

さらに、うさぎ専門の動物病院のホームページなどには、熱中症対策や夏の注意点がまとめられていることも多いので、定期的にチェックしておくとよいでしょう。

大切なのは、「自己判断だけで終わらせない」こと。情報を集め、相談し、共有することで、うさぎの命を守る力が何倍にもなります。

獣医師からのアドバイスまとめ

最後に、うさぎを診ている獣医師の方々からよく聞かれるアドバイスをまとめてご紹介します。

- 「うさぎは暑さに本当に弱いので、28度以上になる日はエアコン必須です」

- 「ぐったりしてからの来院では遅いことが多い。早めの判断を」

- 「耳が熱い、食べない、呼吸が荒い、これはすべて危険サイン」

- 「一度熱中症になると、回復しても再発しやすくなるので注意」

- 「年齢や持病があるうさぎは、より慎重な温度管理が必要」

こうしたアドバイスは、日々多くのうさぎと向き合っている獣医師だからこそ出てくる、重みのある言葉です。うさぎの命を守るためには、専門家の意見に耳を傾けることがとても大切です。

自分の判断に頼りすぎず、常に「安全第一」の姿勢で、うさぎとの日々を守っていきましょう。

まとめ記事

うさぎは、私たち人間が思っている以上に暑さに弱い生き物です。汗をかけず、口呼吸も苦手という体の構造上、わずかな気温の変化でも命の危険にさらされます。夏の暑さを乗り切るためには、エアコンによる室温管理、冷感グッズの活用、水分補給、そして異常の早期発見が鍵となります。

また、熱中症はほんの数時間の油断で起きてしまうこともあります。「これくらいなら大丈夫だろう」と思わず、日々の観察と対策を怠らないことが大切です。そして、飼い主一人だけでなく、家族全員が意識を共有し、「うさぎファースト」の環境を作ることが、何よりも強い予防策となります。

情報の共有、専門家の意見を聞く姿勢、そしてもしもの時の対応方法を事前に知っておくこと。この3つを意識するだけで、うさぎの命を守る確率はぐっと上がります。

この夏、あなたのうさぎが元気に過ごせるように、ぜひ今日からできることを一つずつ始めてみてください。