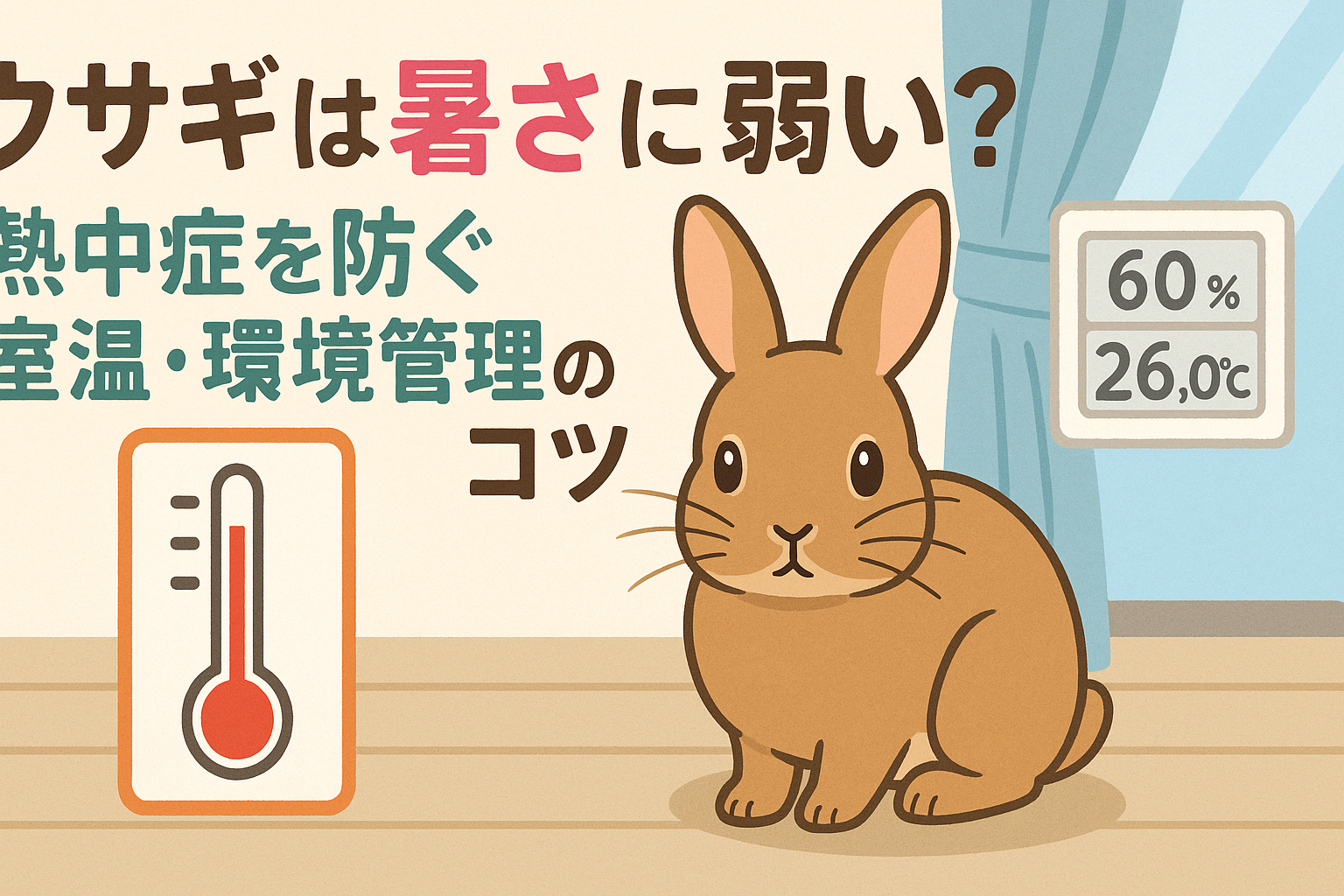

あなたの家のウサギ、暑さに弱いってご存知ですか?

夏の気温が30℃を超える日が続く中、人間は冷房や水分補給で体温を調節できますが、ウサギにとってはそう簡単ではありません。実は、ウサギは汗をかけないため、熱が体にこもりやすく、熱中症になるリスクが非常に高い動物なんです。

この記事では、ウサギの熱中症を防ぐために知っておきたい室温・湿度の管理方法や、具体的な飼育環境の工夫、そして緊急時の対処法まで、わかりやすく解説します。大切な家族の一員であるウサギが、暑い夏も元気に過ごせるよう、今すぐ始められる対策を一緒に学んでいきましょう。

ウサギが暑さに弱い理由とは?

ウサギの体温調節の仕組み

ウサギは体に汗腺がほとんどないため、人間のように汗をかいて体温を下げることができません。体温調節の多くは「耳」に頼っており、耳の血管を通じて体内の熱を外に逃がしています。しかし、日本の蒸し暑い夏では、外気温がウサギの体温(約38〜40度)に近くなるため、放熱が難しくなり、体内に熱がこもってしまいます。

また、ウサギは被毛が密集しており、毛に覆われた体は熱を逃しにくい構造です。これもまた、暑さに弱い原因のひとつです。特に長毛種のウサギは、短毛種よりもさらに暑さに弱いため注意が必要です。体温が上昇してもすぐに症状が出ない場合があり、飼い主が気づかないうちに重症化することもあります。

自然界で生きるウサギは主に涼しい朝晩に活動し、日中は巣穴でじっとしています。これも彼らが本来、暑さに弱いことを示す習性のひとつです。家庭で飼われているウサギにとって、気温や湿度の管理は命を守るうえで欠かせないポイントとなります。

野生のウサギと飼育ウサギの違い

野生のウサギは暑い時間帯を避けて行動し、土の中の涼しい巣穴で過ごします。地中は年間を通して温度変化が少なく、特に夏場は外よりも10度近く涼しいこともあります。一方、家庭で飼われているウサギは、コンクリートやフローリングの上に設置されたケージの中で生活しており、自然の涼しさを得ることはできません。

さらに、飼育ウサギは人間との生活に合わせて日中も活動するようになり、エアコンを使用しない部屋では熱中症のリスクが高まります。野生では自分の意思で避難できる環境がありますが、飼育ウサギは与えられた空間に依存するため、飼い主がその環境を整えてあげる必要があります。

このように、同じウサギでも生活環境の違いによって、暑さへの対処力は大きく異なります。特に室内飼育では「人間と同じ室温で快適だろう」という思い込みが危険を招くことも。ウサギに適した環境を意識することが大切です。

高温時に見られるウサギの異常行動

ウサギが暑さに弱っているとき、見た目にもわかるサインがあります。たとえば、「耳が赤くなっている」「ぐったり横になっている」「呼吸が早くて荒い」といった行動があげられます。特に注意したいのが「鼻をヒクヒクさせているけど、普段よりも速い」など、呼吸の異常です。

また、「ケージの隅で動かない」「食欲が急に落ちた」「水を飲まない」といった症状も見逃せません。暑さによって食欲が低下し、水分不足になると、さらに熱が体にこもり、悪循環になります。ウサギは体調不良を隠す習性があるため、些細な変化にも敏感になることが求められます。

このような異常行動を見逃さないためにも、普段の行動や表情をよく観察し、「あれ、今日は少し様子が違うな」と感じたらすぐに温度・湿度の確認や応急処置を行うことが必要です。

熱中症が命に関わる理由

ウサギの熱中症は、進行がとても早く、初期症状に気づかずに対応が遅れると、命を落とすこともあります。人間であればめまいや頭痛を訴えられますが、ウサギは言葉を話せないため、飼い主の観察力が頼りです。

熱中症になると体温が上がり、内臓に負担がかかって多臓器不全を起こすこともあります。さらに、血液の循環が悪くなり、酸素や栄養が体中に行き渡らなくなるため、意識がもうろうとして倒れたり、痙攣(けいれん)を起こすこともあります。

このような状態になると、すぐに冷却と水分補給が必要ですが、自力で飲めないウサギには点滴などの処置が必要になります。つまり、熱中症は「少し元気がないな」と感じたときには、すでに危険な段階に入っている可能性があるのです。

飼い主が知っておくべき基礎知識

ウサギの飼育には、「温度・湿度・観察」の3つが基本です。まず、ウサギが快適に過ごせる温度は20〜25度、湿度は40〜60%とされています。特に日本の夏は湿度が高いため、湿度管理を怠ると一気に不快指数が上がります。

さらに、毎日ウサギの様子を観察し、異常がないかチェックする習慣をつけることが大切です。耳の温度、呼吸の速さ、食欲、糞の状態など、日々の変化を記録しておくと、早期の異変に気づきやすくなります。

また、エアコンや冷却グッズなどの道具を上手に活用し、ウサギが安心して過ごせる「夏専用の環境」を作ることが命を守るポイントになります。

ウサギにとって快適な室温・湿度とは?

適温は何度?湿度の目安もチェック

ウサギが快適に過ごせる室温は20〜25℃が目安です。特に日本の夏は30℃を超える日も多く、ウサギにとっては非常に危険な環境になります。また、湿度にも注意が必要で、理想は40〜60%とされています。湿度が高すぎると体感温度が上がり、体に熱がこもりやすくなります。一方で、乾燥しすぎると呼吸器系に負担がかかるため、どちらも極端にならないように管理することが大切です。

飼い主が目安にしやすいのは「人間が少し涼しいと感じる程度」の環境です。人間が快適に感じる25〜28℃では、ウサギにとってはすでにやや暑いと感じている可能性があります。そのため、温湿度計を設置して、数値でしっかり管理する習慣をつけましょう。特にエアコンの冷気が直接当たらないようにする配慮も忘れずに。

ウサギの様子を観察し、「耳が熱くなっていないか」「呼吸が速くなっていないか」などを確認しながら、体感だけに頼らず数字での管理を徹底することが、熱中症のリスクを大きく下げるカギとなります。

冷房は必要?扇風機だけで大丈夫?

結論から言うと、日本の夏において「扇風機だけでは不十分」です。扇風機は空気を循環させる役割にはなりますが、部屋の温度を下げることはできません。むしろ温かい空気を循環させてしまい、逆効果になることもあります。そのため、室温を下げるためにはエアコンの使用が必要不可欠です。

特に外気温が30℃を超えるような日は、エアコンなしでは安全に飼育できません。日中だけでなく、夜間も室温が高い場合は24時間つけっぱなしにするのが理想です。電気代はかかりますが、命を守るための必要経費と考えましょう。

ただし、エアコンの冷風が直接ウサギに当たると体調を崩す可能性があるため、風向きを調整したり、ケージの位置を変える工夫も重要です。扇風機は冷たい空気を循環させるために補助的に使うのが効果的です。

サーモスタットや温湿度計の活用

ウサギの飼育環境では、目視や感覚だけに頼らず、機器を使って客観的に環境を把握することが重要です。そこでおすすめなのが「温湿度計」と「サーモスタット」です。

温湿度計は安価で簡単に設置でき、常に部屋の温度と湿度を数値で確認できます。できれば、ケージの近くに1つ、部屋の中央にも1つ設置すると、全体のバランスが把握しやすくなります。また、数値のログを取れるタイプを使えば、留守中の温度変化も後で確認できます。

サーモスタットは、設定した温度を維持するための自動制御装置です。例えば、部屋が26℃を超えたら自動でエアコンや冷風機が作動するように設定できます。これにより、万が一の温度上昇にも素早く対応可能です。

特に、長時間の外出や夜間など、人の目が届かない時間帯において、こうした機器の活用は命を守る大きな助けになります。

温度差が激しいときの対策法

夏の日本では、昼間と夜間の気温差が10℃近くあることも珍しくありません。さらに、エアコンが効いた部屋から停電などで急に暑くなった場合、ウサギの体に大きなストレスがかかります。こうした急激な温度変化は、ウサギの体調不良やショックの原因になります。

対策として、室温の急激な変化を防ぐには、エアコンの設定温度を「自動運転」にしたり、「サーキュレーター」などを使って空気の流れを一定に保つ工夫が必要です。また、断熱カーテンや保冷グッズを使って、外気の影響を最小限に抑える方法も有効です。

さらに、エアコンの効きすぎによる冷えすぎにも注意しましょう。冷えすぎた空気が下にたまり、ケージ内が20℃を下回ると、今度は低体温や消化不良の原因になることも。適度な温度と循環を意識することが大切です。

夏場の温度管理の失敗例とその教訓

多くの飼い主がやってしまいがちなのが「人間が快適だから大丈夫」という判断です。実際に、「昼間はカーテンを閉めているから安心」「風通しがいい部屋だから扇風機で十分」などと思っていたら、帰宅時にぐったりしたウサギを見つけたという例もあります。

他にも、「エアコンをタイマーにしていたら、暑い時間に止まっていた」「温湿度計を設置していなかったため、部屋が30℃を超えていたのに気づかなかった」などの失敗談があります。こうしたケースでは、ウサギの命が危険にさらされてしまいます。

こうした失敗を防ぐには、「数値で管理すること」「電源のバックアップを準備すること」「万が一の停電時の対策を考えておくこと」が大切です。例えば、ポータブル電源やソーラー式の冷却ファンを用意しておくのも安心材料になります。

熱中症を予防する飼育環境の整え方

ケージの設置場所の選び方

ウサギのケージを設置する場所は、部屋の中でも温度や湿度の変化が少ない位置が理想です。たとえば、窓際や直射日光が当たる場所、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。窓から入る日差しは、室温以上にケージ内を高温にしてしまうため、特に注意が必要です。

おすすめの設置場所は、部屋の中央付近や風通しの良い場所で、直射日光を避けられる場所です。また、床からの熱も影響を与えるため、ケージの下に断熱シートやすのこを敷くとより効果的です。マンションなどの高層階では床下からの熱も注意が必要なので、床との間に空間を作るような工夫も有効です。

ケージの周囲に家具やカーテンなどが密集していると空気の流れが悪くなり、熱がこもりやすくなります。できるだけ風が通り抜けるようなレイアウトを心がけましょう。設置場所の見直しだけで、熱中症リスクは大きく軽減されます。

カーテン・遮光シートの活用術

夏の日差しは、室内温度を大きく上昇させる原因のひとつです。特に午前中から昼過ぎにかけての時間帯は、直射日光が室内に差し込みやすく、ケージの中が高温になる危険があります。そこで活用したいのが「遮光カーテン」や「遮熱シート」です。

遮光カーテンは、外からの光や熱を遮る機能があり、部屋全体の温度上昇を防いでくれます。特に、東向きや南向きの部屋では効果が高く、設置するだけで室温が2〜3℃下がることもあります。また、窓ガラスに貼るタイプの遮熱フィルムや断熱シートもおすすめで、透明タイプなら光を取り入れながら熱をカットすることが可能です。

さらに、外出中の対策として、時間帯に合わせて自動で開閉するタイマー付きのカーテンも便利です。これにより、朝方の涼しい時間帯は光を取り入れ、昼間の暑い時間帯はしっかり遮熱することができます。

遮光・遮熱の工夫は、ウサギだけでなく人間にとっても快適な室温を保つために役立ちますので、ぜひ取り入れてみてください。

保冷剤・冷感マットの上手な使い方

暑さ対策として定番の保冷グッズですが、使い方には注意点があります。まず、保冷剤をそのままケージに入れると、ウサギがかじって中身が出てしまう恐れがあるため、必ず「専用カバー」や「タオルでくるむ」などの安全対策をしましょう。中身のジェルは有害なので絶対に口にさせないようにします。

また、冷たすぎるものを長時間体に触れさせると、逆に体温を奪いすぎて体調を崩す原因になります。そのため、ウサギが「自分の意思で近づいたり離れたりできるような設置」が重要です。例えば、ケージの一角に冷感マットや保冷タイルを敷き、暑く感じたときだけそこに寝そべるような環境にすると安心です。

冷却ジェルマットや陶器製のプレートなどもおすすめです。特に陶器は自然にひんやりしていて、噛まれても安全です。複数の冷却グッズをケージ内に配置し、ウサギが自分で快適な場所を選べるようにすると、ストレスの少ない暑さ対策が可能になります。

ケージ周辺の空気の循環を良くする工夫

ケージ内に熱がこもらないようにするには、空気の流れを作ることが重要です。特に夏場は、部屋全体の空気が動かないと、温かい空気が天井近くにたまり、冷たい空気が床に沈んでしまい、ケージの位置によっては暑さが逃げなくなります。

この問題を解決するには、「サーキュレーター」や「卓上扇風機」を使って空気を循環させる方法が効果的です。サーキュレーターは風を一点に集中して送るのではなく、空気を部屋全体に回す役割があるため、冷たい空気を上に押し上げ、暑い空気を下に戻してくれます。

ただし、風が直接ウサギに当たるとストレスや体調不良の原因になります。風向きは壁や天井に向けて間接的に回すようにし、ケージ全体にやさしく風が通るように調整しましょう。また、こまめな換気も忘れずに。朝晩の気温が下がる時間に窓を開けて新鮮な空気を取り入れるだけでも、快適さは大きく向上します。

自宅でできる熱中症対策グッズ一覧

ウサギのための暑さ対策には、特別な機械がなくても取り入れられる便利グッズが多数あります。以下に代表的なアイテムを一覧にまとめました。

| アイテム名 | 特徴 | 使用上の注意点 |

|---|---|---|

| 保冷剤 | 安価で手軽、冷たさが持続 | かじられないようカバーを使用 |

| 冷感マット | 触れるだけでひんやり、種類も豊富 | 冷えすぎに注意、避ける場所も必要 |

| 陶器プレート | 冷たくなりすぎず、噛んでも安心 | 滑らないように固定 |

| サーキュレーター | 部屋全体の空気を循環させる | 風が直接当たらないように |

| 遮光カーテン | 室温上昇を防ぐ、昼間に効果大 | 窓の種類に応じて設置 |

| 温湿度計 | 温度・湿度の数値を把握できる | ケージ付近に設置すること |

これらを組み合わせて使うことで、ウサギが自分で快適な場所を選べる「選択肢のある環境」を作ることができます。飼い主のちょっとした工夫が、大きな安心につながります。

熱中症のサインと緊急対応の方法

ぐったりして動かないときのチェック項目

ウサギが熱中症になりかけているとき、最初に見られる症状は「ぐったりして動かない」「目を閉じてじっとしている」「横になったまま動かない」といった行動の変化です。普段は活発に動くウサギが急に元気をなくしたときは、ただの「昼寝」だと思わず、まずは熱中症の可能性を疑いましょう。

チェックすべきポイントとしては、まず「耳の温度」。ウサギは耳から体温を逃がすので、いつもより熱くなっていないか触って確認します。次に「呼吸の速さ」です。浅くて速い呼吸をしていたら、熱が体にこもっている証拠です。さらに「体のだるさ」が進むと、自力で立てなくなったり、反応が鈍くなることもあります。

こうした兆候が見られたときは、即座に室温を下げ、涼しい場所に移動させることが最優先です。また、水を飲める状態なら少しずつ与え、ケージの近くに冷感マットや保冷剤を設置して体温を下げる補助をしてあげましょう。判断を迷ったら、すぐに動物病院へ相談することが命を守るカギとなります。

ウサギの耳・呼吸・体温の変化を読む

ウサギは自分で不調を訴えることができないため、日々の観察から「変化」を見逃さないことがとても大切です。熱中症の兆候を察知するためには、耳・呼吸・体温の3点に注目しましょう。

まず「耳」はウサギの体温調整器官です。普段よりも明らかに熱く、赤みを帯びているときは、体温が上昇しているサインです。逆に冷たすぎる場合も、血液循環が悪くなっている恐れがあるため要注意です。

次に「呼吸」。普段は静かに鼻をヒクヒク動かしているウサギが、急に息を荒くしたり、口を開けて呼吸していたりした場合は、かなり危険な状態です。口呼吸はウサギにとって非常に重篤な症状であり、即時の対応が必要です。

体温については、直接測るのが難しいですが、耳やお腹に手を当てることである程度の判断ができます。いつもよりも体が熱いと感じたら、熱がこもっている可能性があります。こうした日常の観察が、早期発見と予防の第一歩になります。

応急処置の手順とやってはいけないこと

ウサギが熱中症の疑いがある場合、まずは冷静に応急処置を行うことが大切です。以下が基本的な手順です。

- すぐに涼しい場所へ移動(エアコンの効いた部屋など)

- 耳・体の表面を冷やす(濡れタオルや保冷剤で包んだ布で)

- 水を飲めるようであれば少しずつ与える

- 動物病院に連絡し、指示を仰ぐ

注意すべき点として、「急激に冷やしすぎない」ことがあります。氷水や冷風を直接当てると、体がショックを受けて逆効果になることもあります。また、「水を無理に飲ませない」ことも重要です。意識がぼんやりしていると誤飲してしまい、肺に水が入ってしまうリスクがあります。

応急処置はあくまで一時的な対策です。状態が少し落ち着いても、必ず動物病院で診察を受けましょう。重度の場合は点滴や酸素吸入などの医療的な処置が必要になります。

動物病院に連れていくべき判断基準

応急処置で一時的に元気になったように見えても、油断は禁物です。以下のような症状が見られる場合は、すぐに動物病院に連れて行きましょう。

- 呼びかけに反応しない、意識がぼんやりしている

- 体がぐったりして動かない、立てない

- 呼吸が早すぎる、または不規則

- よだれを垂らしている、口を開けて呼吸している

- 水もごはんも一切口にしない

これらは、すでに熱中症が進行しているサインです。できるだけ早く診察を受けることで、命の危険を回避することができます。特に夏場は動物病院も混雑するため、事前に「ウサギの診療が可能な病院」を把握しておくことが大切です。

また、夜間に急変した場合に備えて、「夜間対応の動物病院」の連絡先をスマホやメモ帳に控えておくと安心です。緊急時の行動がスムーズにできるよう、事前準備を心がけましょう。

予防と早期発見のための日常観察ポイント

日常のちょっとした観察が、熱中症の予防と早期発見につながります。以下のポイントを毎日チェックすることで、ウサギの体調変化に素早く気づくことができます。

- 朝と夜の活動量の変化(元気に動いているか)

- 食欲(水・ペレット・牧草)に変化はないか

- 耳の温度や呼吸の様子に異常はないか

- 糞や尿の量、状態はいつもと同じか

- よくいる場所(暑い場所・涼しい場所の選び方)

これらを意識的にチェックすることで、ウサギの「いつもと違う」を見逃さずにすみます。また、日記のように簡単なメモをつけることで、ちょっとした変化も記録に残り、病院での診察時にも役立ちます。

ウサギはとても繊細な動物です。日常の観察を通じて、ちょっとした違和感を見逃さないことが、健康を守る第一歩になります。

夏を快適に過ごすための飼い主の心得

日々のちょっとした気配りが命を守る

ウサギにとって夏の暑さは、命に関わる大きなリスクです。しかし、特別な機器や高価なグッズがなくても、飼い主のちょっとした気配りで熱中症のリスクを大きく下げることができます。たとえば、毎朝温湿度計をチェックしてエアコンを調整したり、ケージの中に保冷マットを設置したりといった日常の小さな行動が大きな安心につながります。

また、ウサギは変化に敏感な動物です。人間の「今日は少し蒸し暑いな」といった感覚でも、ウサギには耐えがたい環境になっていることもあります。だからこそ、人間基準で考えず、「ウサギ目線」で快適さを判断することが大切です。

さらに、飼い主が毎日の健康チェックを習慣化することで、小さな体調の変化にも気づきやすくなります。忙しい日でも、朝晩の数分をウサギの観察に使うことで、病気の早期発見や予防につながります。ウサギは言葉を話せない分、行動で訴えています。その「声なき声」に気づけるかどうかが、飼い主の心得としてとても大事です。

外出時の室温管理の工夫

外出中はウサギの様子を直接見守ることができません。そのため、室温が急に上がってしまっても対応できないというリスクがあります。特に夏場は、出かける前の一工夫で安全性が大きく変わります。

まずおすすめなのが、エアコンの「自動運転」や「タイマー機能」の活用です。例えば、午前中は少し控えめな設定にしておき、昼の一番暑い時間帯にはしっかり稼働するようにタイマーを設定します。帰宅が遅くなるときは、24時間運転モードを選択したほうが安心です。

さらに、サーキュレーターや温湿度センサー付きのスマートデバイスを組み合わせれば、外出先からスマホで室温を確認したり、遠隔操作することもできます。近年ではアプリ連携できる温湿度計も普及しており、手軽に導入可能です。

加えて、遮光カーテンを閉めて直射日光を遮ったり、停電時に備えて保冷剤や冷却マットを多めに用意することも大切です。外出時は「いかに変化に備えられるか」が、ウサギの命を守るポイントになります。

留守番時に備える環境設定

ウサギは基本的に静かな環境を好むため、留守番は得意な方ですが、夏場は温度・湿度の管理が不十分だと命に関わります。そのため、飼い主が外出する際は「ウサギ専用の快適空間」を整えてあげることが重要です。

まず、ケージ周りの熱がこもらないように風の通り道を確保しましょう。サーキュレーターで空気を動かしたり、ドアを少し開けておくことで風の流れが生まれます。ただし、防犯には十分注意してください。

また、保冷マットや陶器プレートなど、ウサギが涼しさを感じられるアイテムを複数用意し、好きな場所を選べるようにしておくと安心です。飲み水はいつもより多めに用意し、こぼれにくいボトルタイプと皿タイプの併用もおすすめです。

停電などの緊急事態に備えて、保冷剤を凍らせておいたり、USBで動く小型ファンやポータブル電源を準備する家庭も増えています。留守番中もウサギが安心して過ごせるように、事前に「想定外」を想定する準備が大切です。

留守番時に備える環境設定

ウサギは基本的に静かな環境を好むため、留守番は得意な方ですが、夏場は温度・湿度の管理が不十分だと命に関わります。そのため、飼い主が外出する際は「ウサギ専用の快適空間」を整えてあげることが重要です。

まず、ケージ周りの熱がこもらないように風の通り道を確保しましょう。サーキュレーターで空気を動かしたり、ドアを少し開けておくことで風の流れが生まれます。ただし、防犯には十分注意してください。

また、保冷マットや陶器プレートなど、ウサギが涼しさを感じられるアイテムを複数用意し、好きな場所を選べるようにしておくと安心です。飲み水はいつもより多めに用意し、こぼれにくいボトルタイプと皿タイプの併用もおすすめです。

停電などの緊急事態に備えて、保冷剤を凍らせておいたり、USBで動く小型ファンやポータブル電源を準備する家庭も増えています。留守番中もウサギが安心して過ごせるように、事前に「想定外」を想定する準備が大切です。

暑さ対策を「家族のルール」にする

ウサギは家族の一員です。だからこそ、暑さ対策も「誰かひとりが気をつければいい」ではなく、「家族全員で守るルール」として共有することが大切です。たとえば、「出かける前はエアコンを必ず確認」「温湿度計の数値が26℃を超えたら対策を取る」「日中の遮光カーテンは必ず閉める」など、具体的な行動をルール化すると意識が高まります。

また、小さな子どもや高齢者など、家の中で日中過ごす人がウサギと一緒にいる場合は、「ウサギの異変に気づいたときはすぐにLINEで連絡する」など、連絡手段を決めておくと安心です。

家族の誰もが「ウサギの命を守る意識」を持つことで、急な暑さやトラブルにも柔軟に対応できます。ペットの飼育は「家族全員の協力」で成り立つものです。夏の危険から守るためにも、暑さ対策を家族の習慣として根づかせましょう。

まとめ:ウサギの夏を守るのは、飼い主の思いやりと知識

ウサギはとてもデリケートで暑さに弱い動物です。人間が少し暑いと感じる程度の気温でも、ウサギにとっては命に関わる深刻な環境になってしまいます。そのため、温度と湿度の管理を正しく行い、普段からウサギの様子をよく観察しておくことが何より大切です。

今回の記事では、ウサギが暑さに弱い理由から始まり、適切な室温・湿度の目安、快適な飼育環境の作り方、熱中症のサインと対応方法、そして飼い主としての心得までを詳しく解説しました。どれも日々の生活の中で実践できることばかりです。

夏場の対策は一時的なものではなく、毎日の積み重ねと見直しが命を守ります。「大丈夫だろう」ではなく「念のためにやっておこう」という意識が、ウサギにとって最良の環境を作ります。

大切な家族の一員であるウサギが、暑さに負けることなく快適に過ごせるように、今日からできることをひとつずつ実行していきましょう。